ANELLO SALTATORE (Jumping Ring) CONSIDERAZIONI TEORICHE E RILIEVI SPERIMENTALI

di Lorenzo Cognigni

30 gennaio 2024

SINTESI

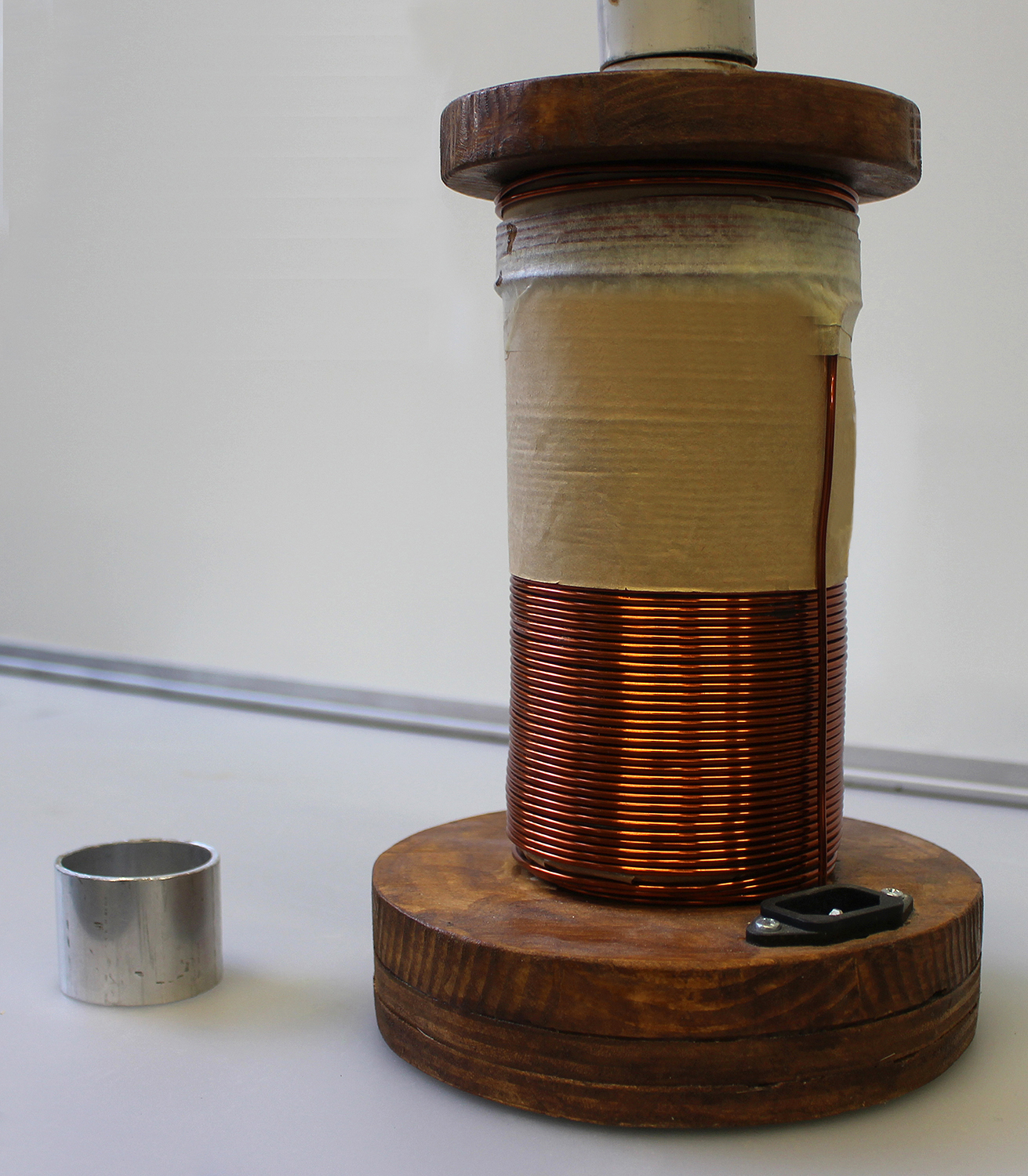

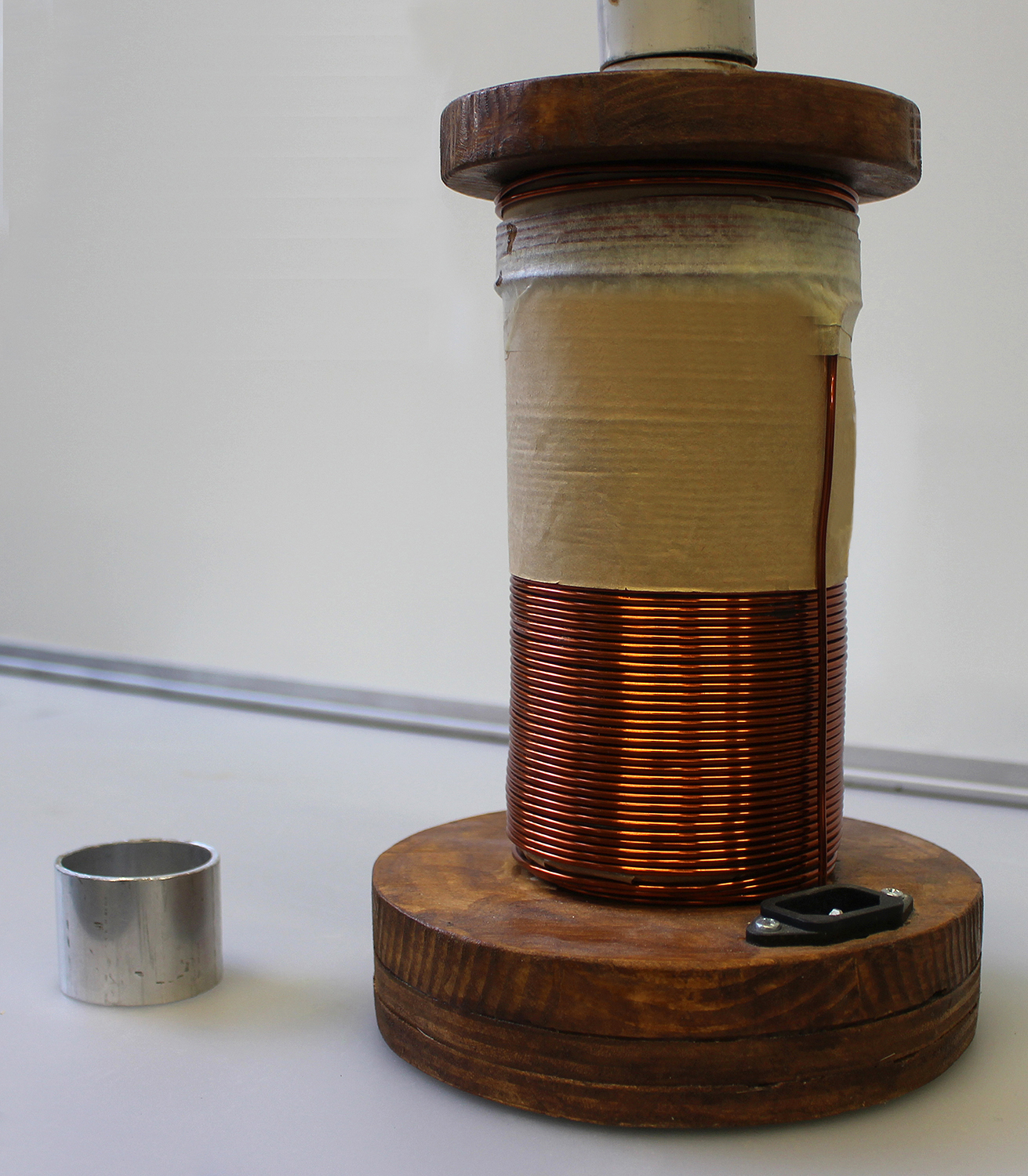

L’esperimento dell’anello saltatore (eseguito per la prima volta da Elihu Thomson nel 1887 e successivamente esteso con la levitazione da John A. Fleming nel 1890) è la più evidente dimostrazione applicativa della legge dell’induzione elettromagnetica: un anello conduttore, di diametro leggermente più grande del nucleo, viene posto a circondare il nucleo ferromagnetico di una bobina (vedere nella foto sotto), ad una certa distanza dalla sua base e fatto saltare e/o levitare al passaggio di corrente alternata nella bobina avvolta intorno al nucleo.

DESCRIZIONE DELL’APPARATO SPERIMENTALE

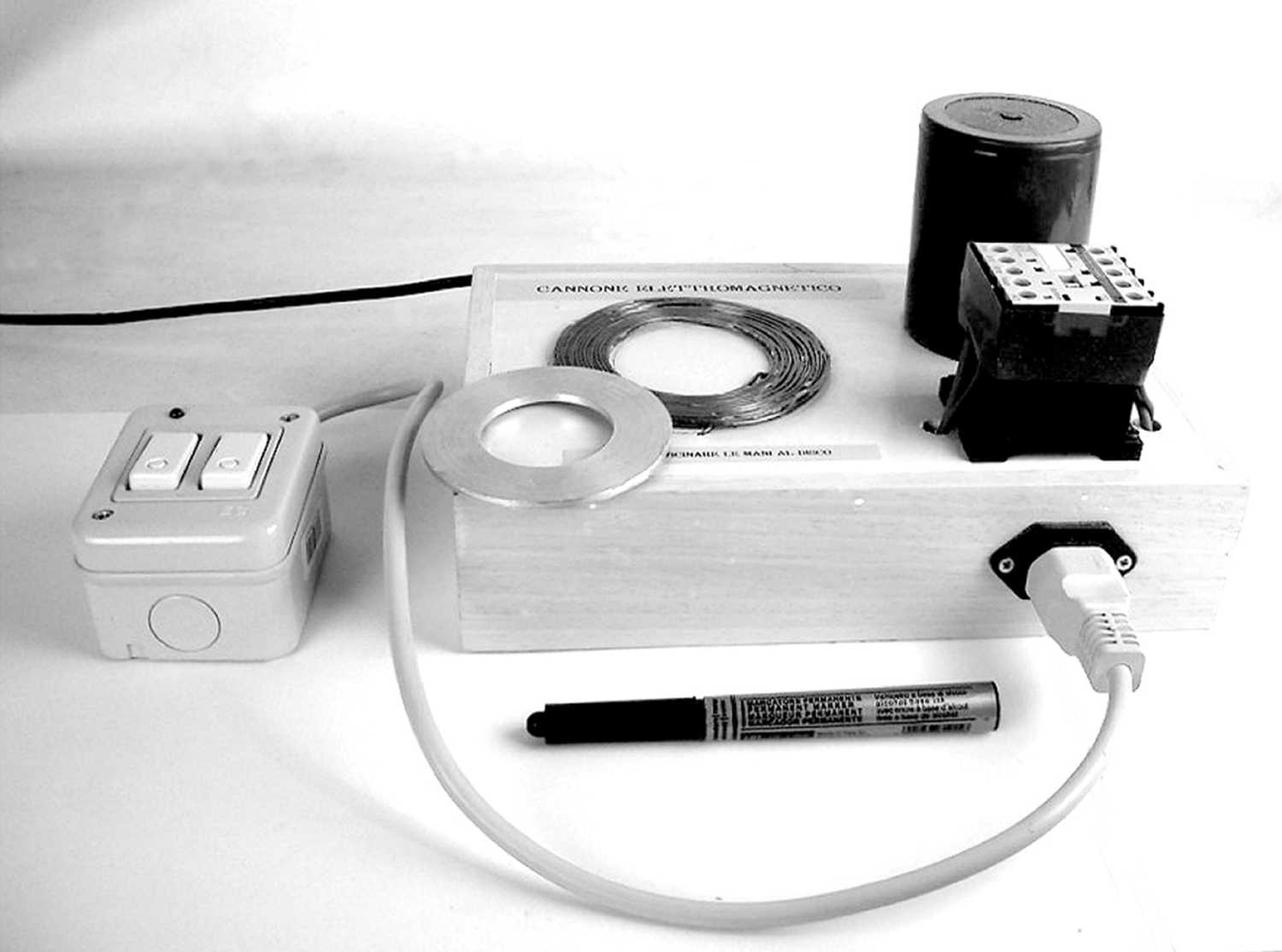

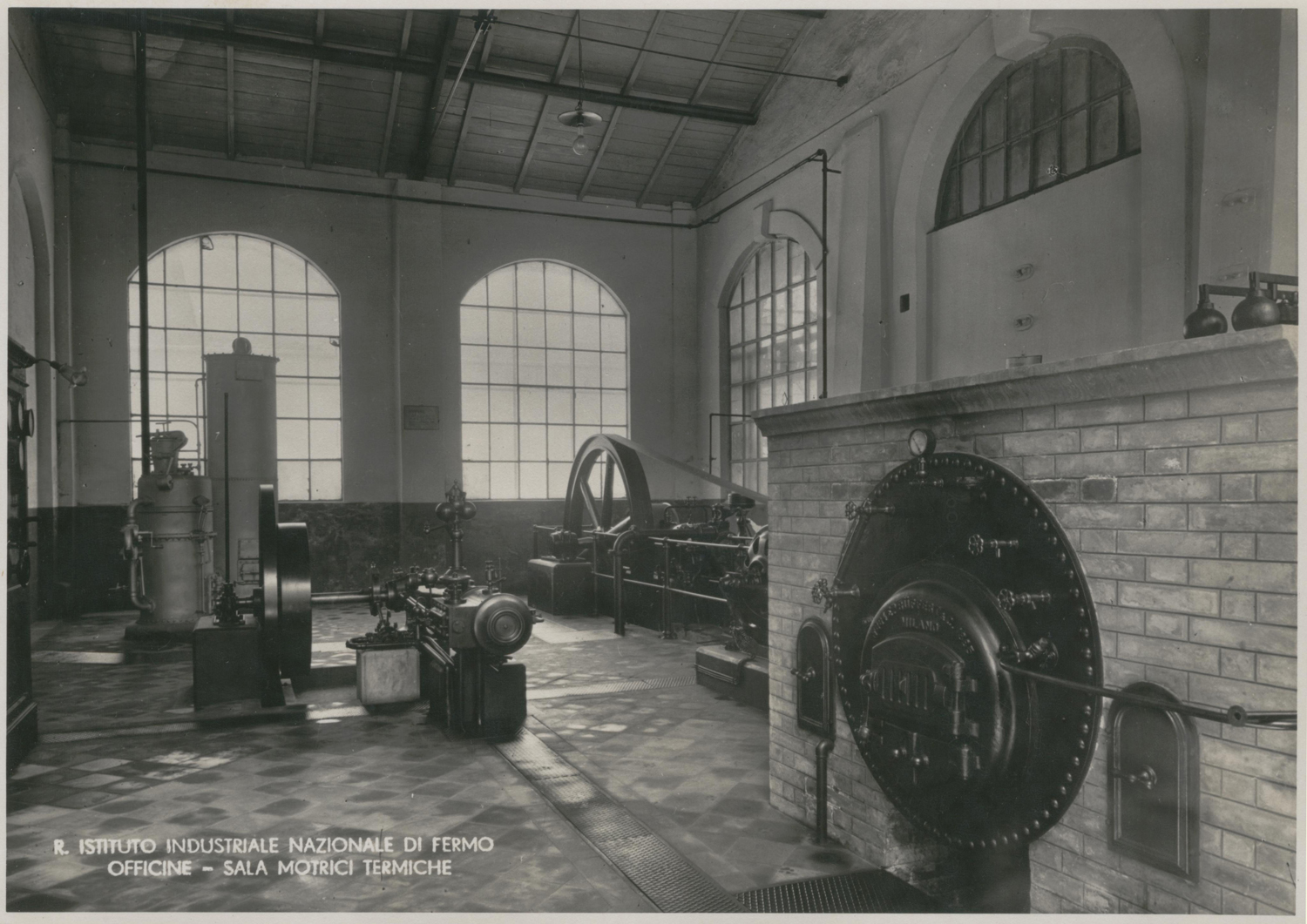

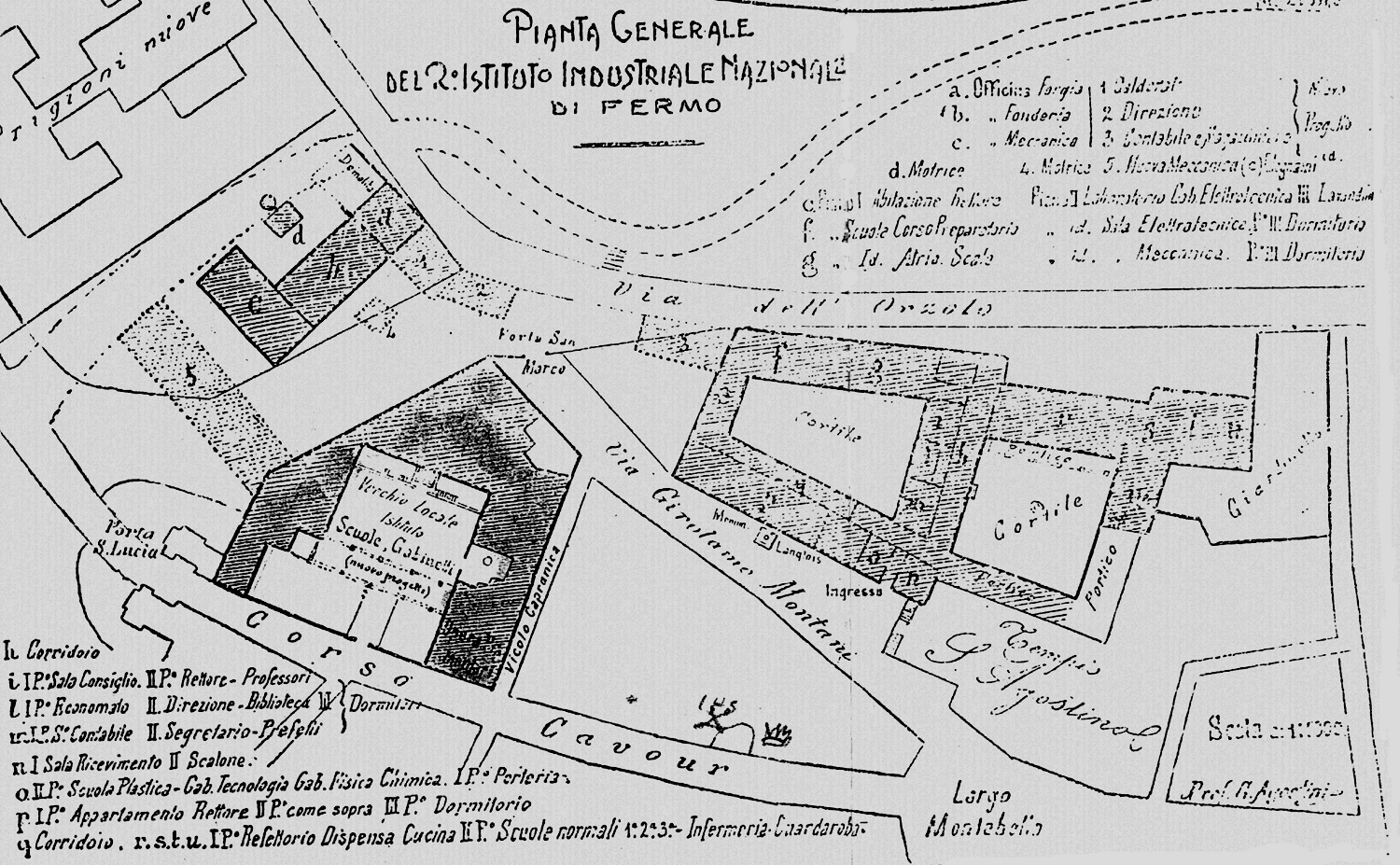

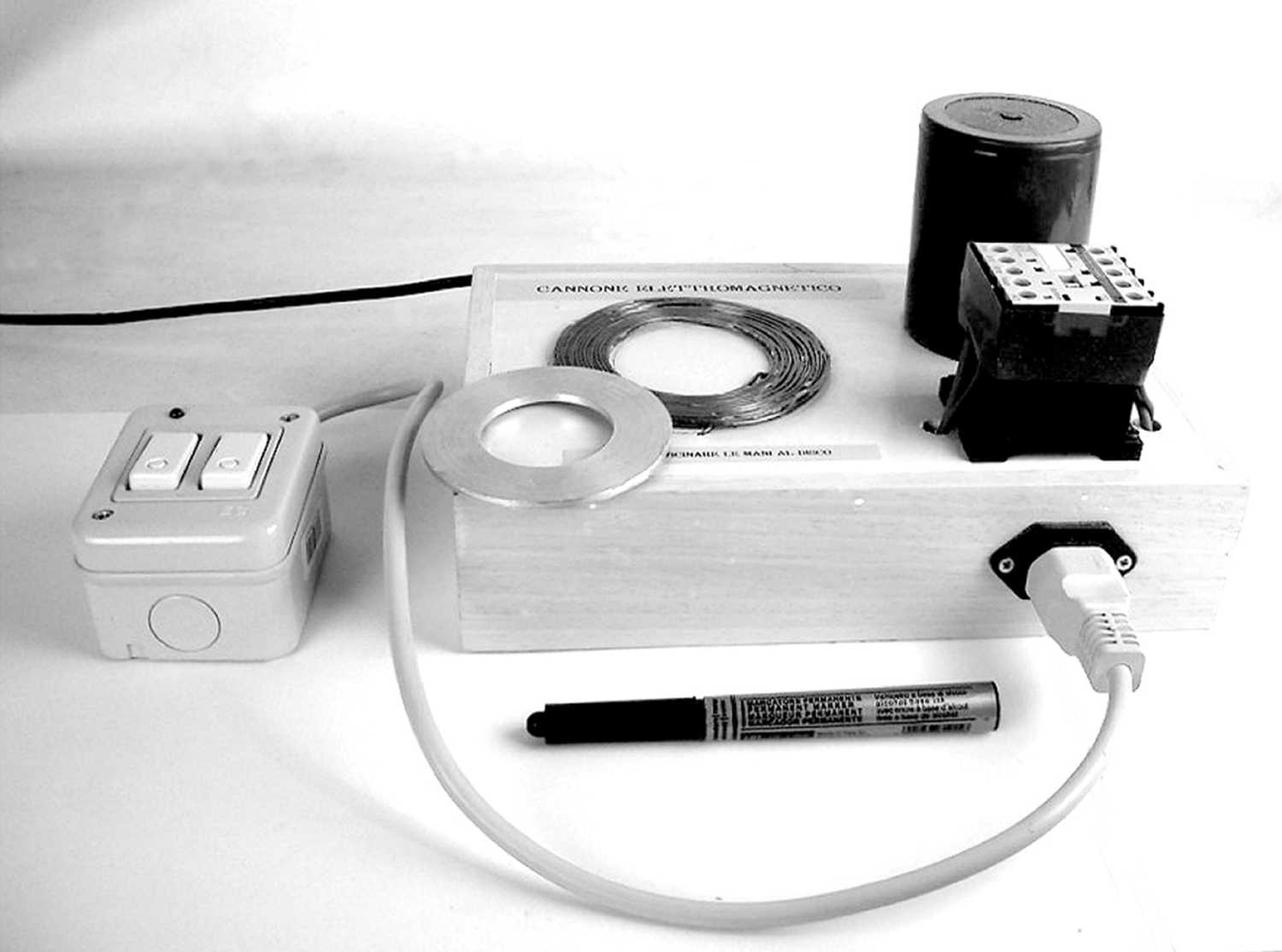

La prima foto mostra l’apparato sperimentale utilizzato e presentato da chi scrive in occasione del “Tombolone scientifico” all’ITT Montani di Fermo.

Il Tombolone scientifico è un insieme di giochi scientifici costituiti da 90 esperimenti interattivi organizzati nei vari plessi dell’Istituto. I partecipanti ricevono una cartella con 5 numeri corrispondenti a 5 esperimenti e, sotto la guida di uno staff di studenti e docenti del Montani, ognuno di essi arriverà a fare “Tombolone” svolgendo e/o assistendo alle esperienze assegnate; tutti riceveranno un premio inerente alla curiosità scientifica e tecnica.

Il Tombolone scientifico è un insieme di giochi scientifici costituiti da 90 esperimenti interattivi organizzati nei vari plessi dell’Istituto. I partecipanti ricevono una cartella con 5 numeri corrispondenti a 5 esperimenti e, sotto la guida di uno staff di studenti e docenti del Montani, ognuno di essi arriverà a fare “Tombolone” svolgendo e/o assistendo alle esperienze assegnate; tutti riceveranno un premio inerente alla curiosità scientifica e tecnica.

Esso è diventato una tradizione che dura da più di 17 anni e che vede una larga partecipazione di pubblico.

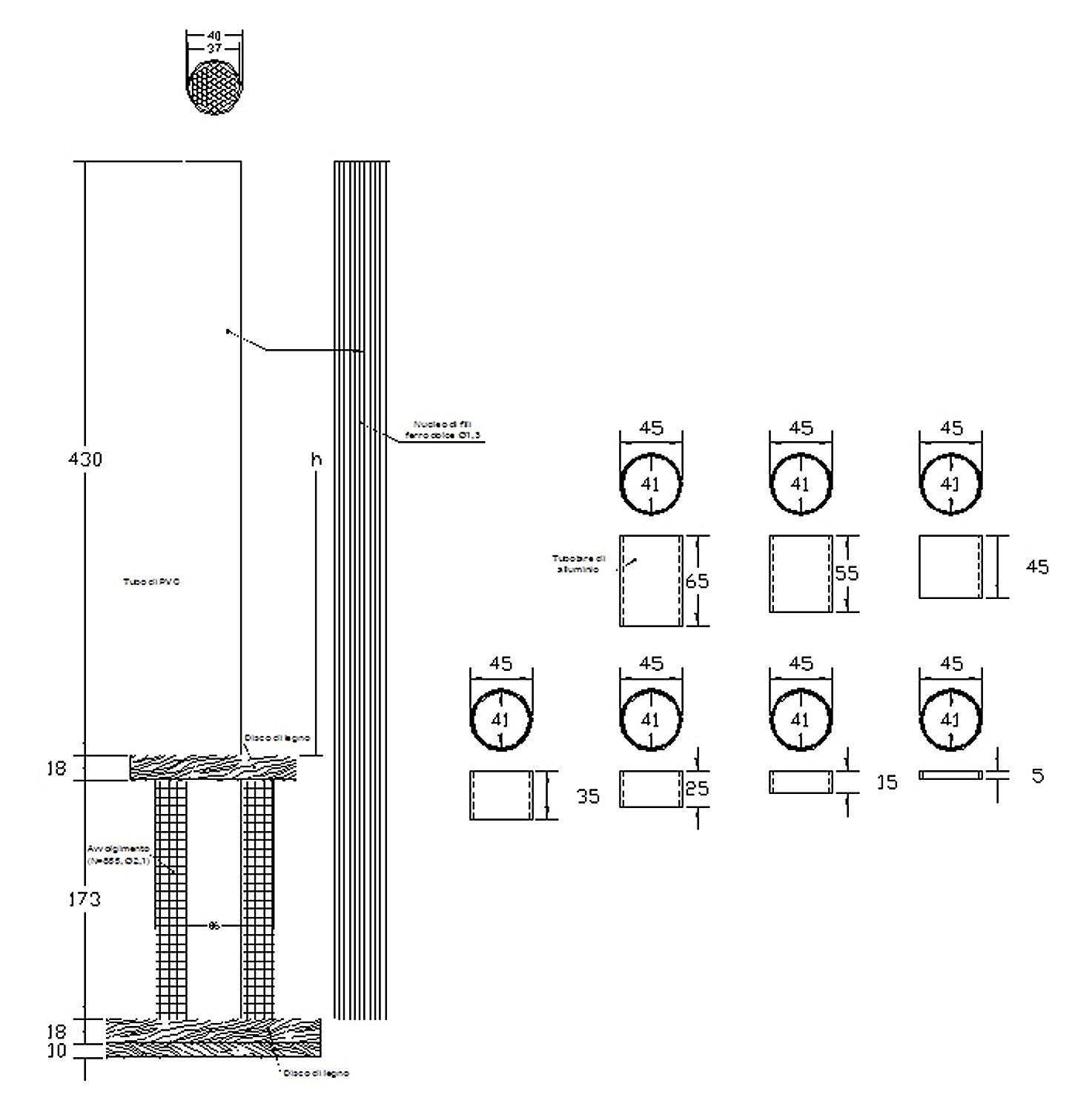

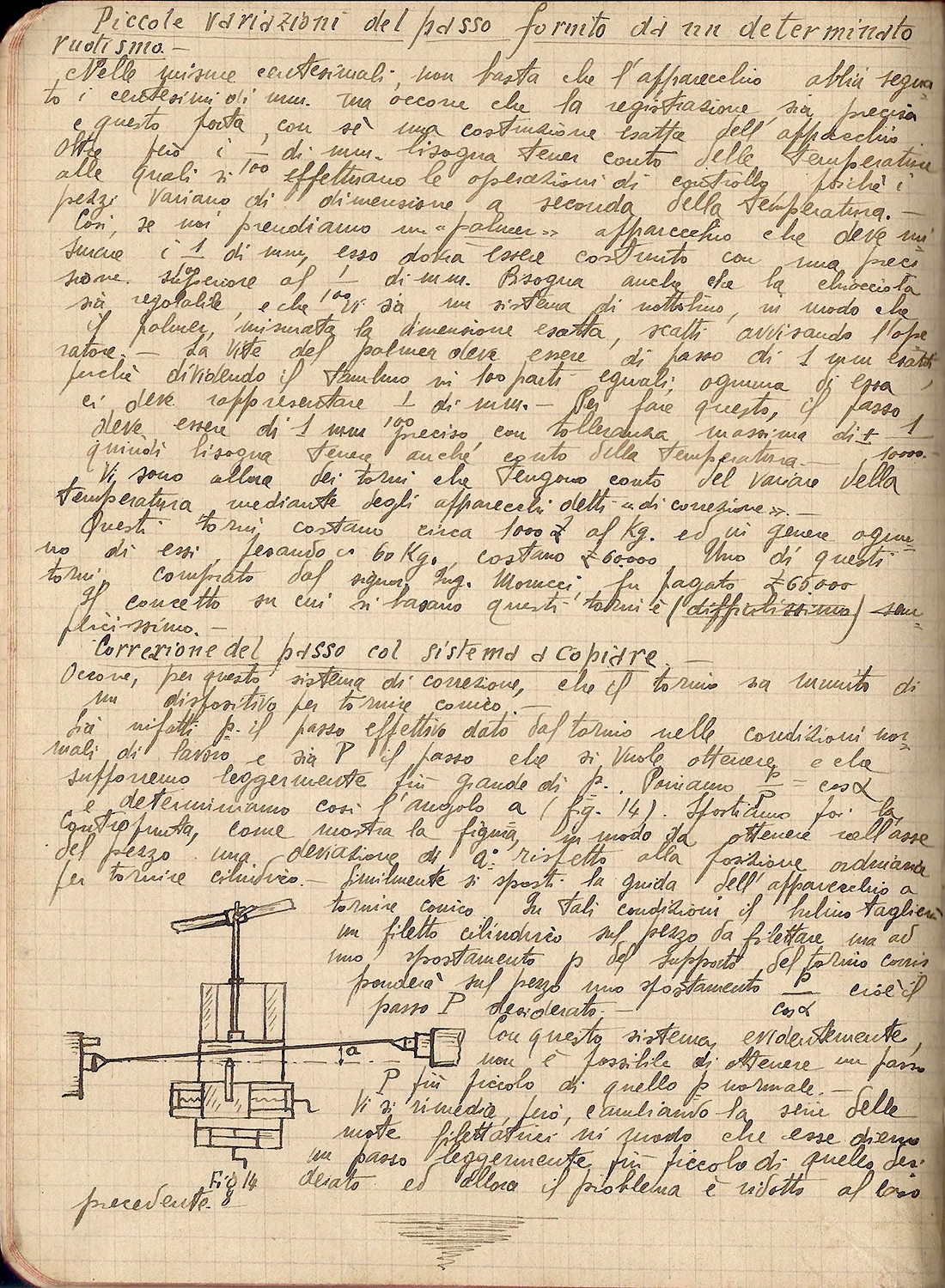

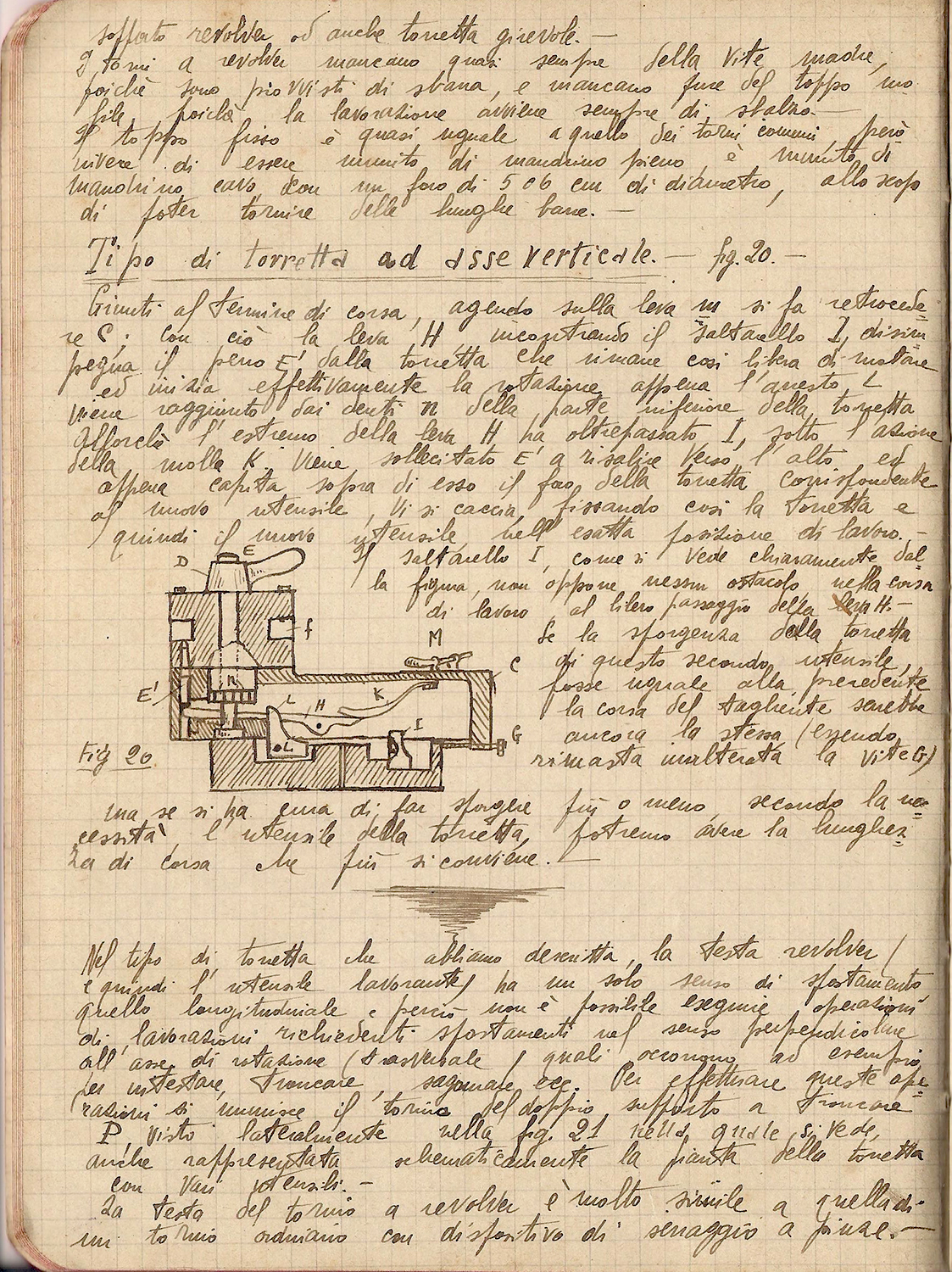

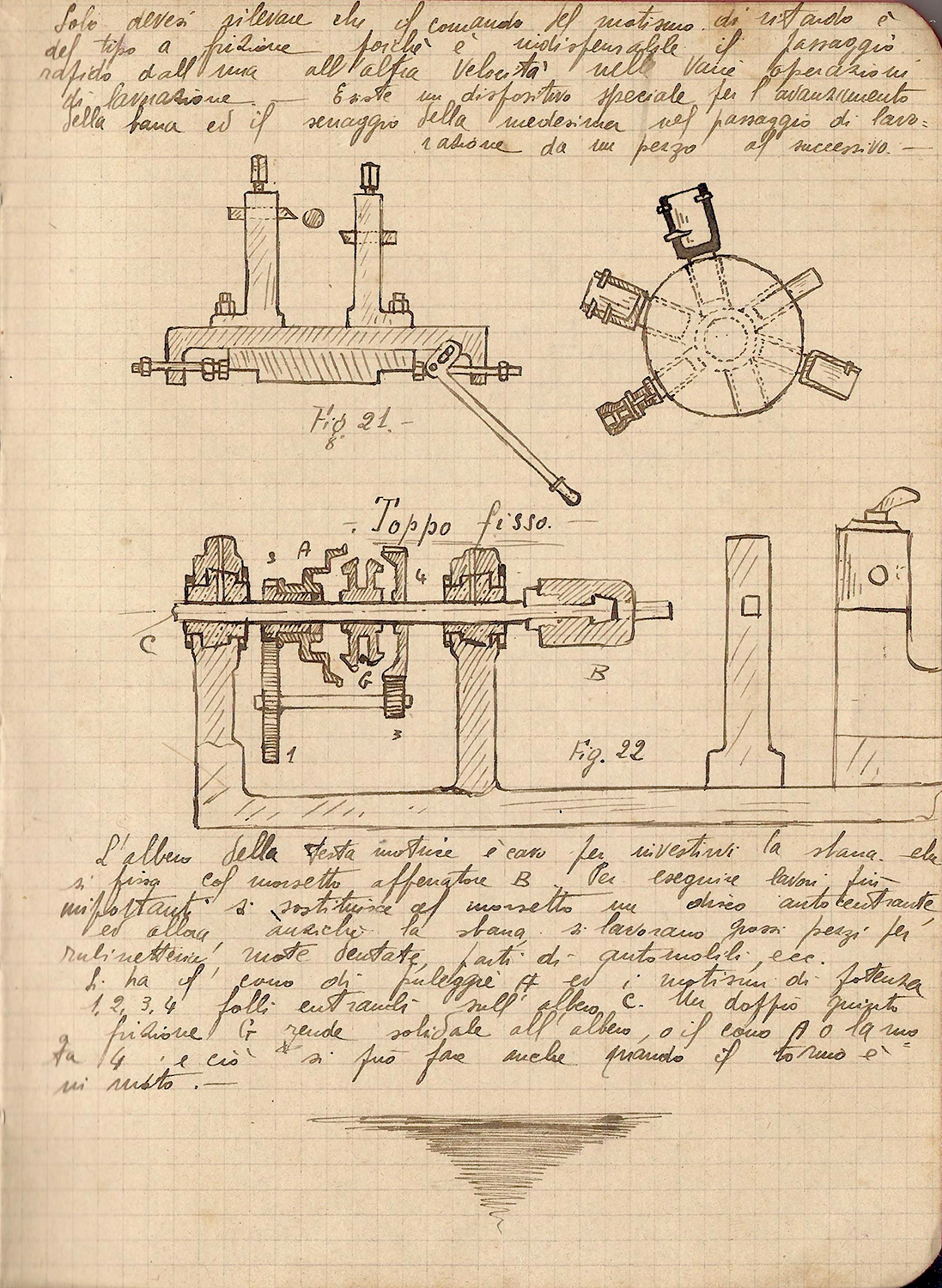

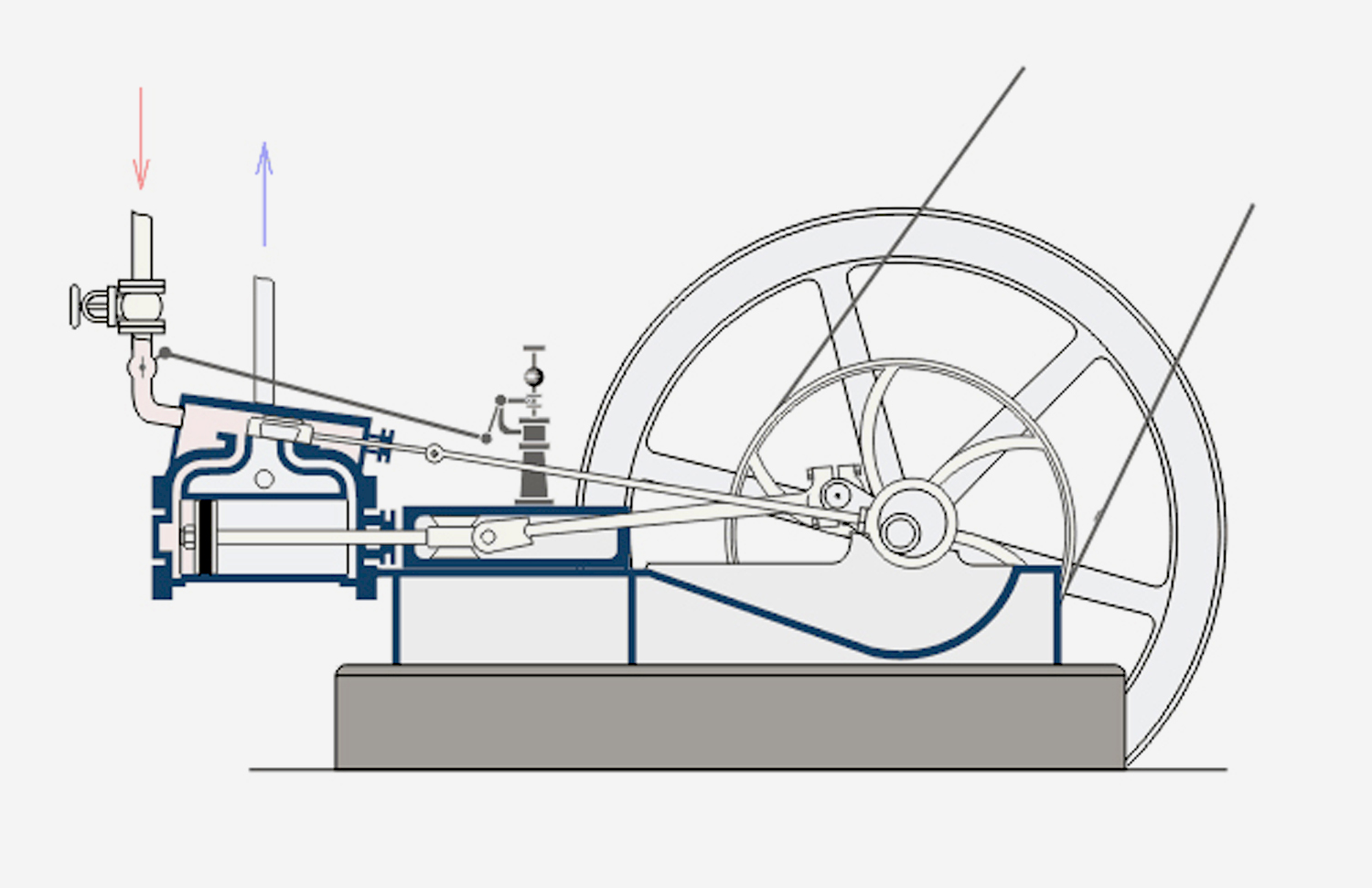

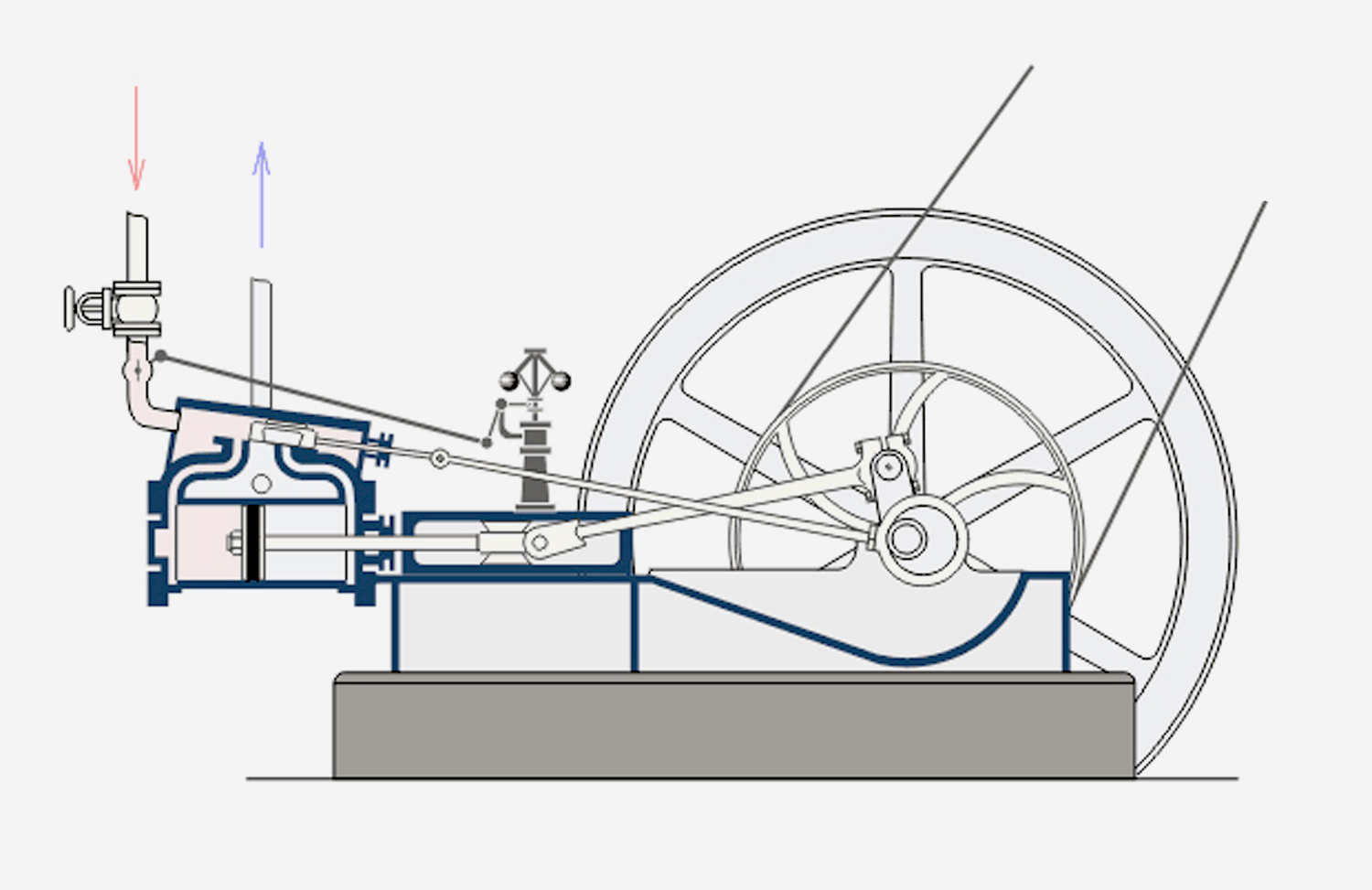

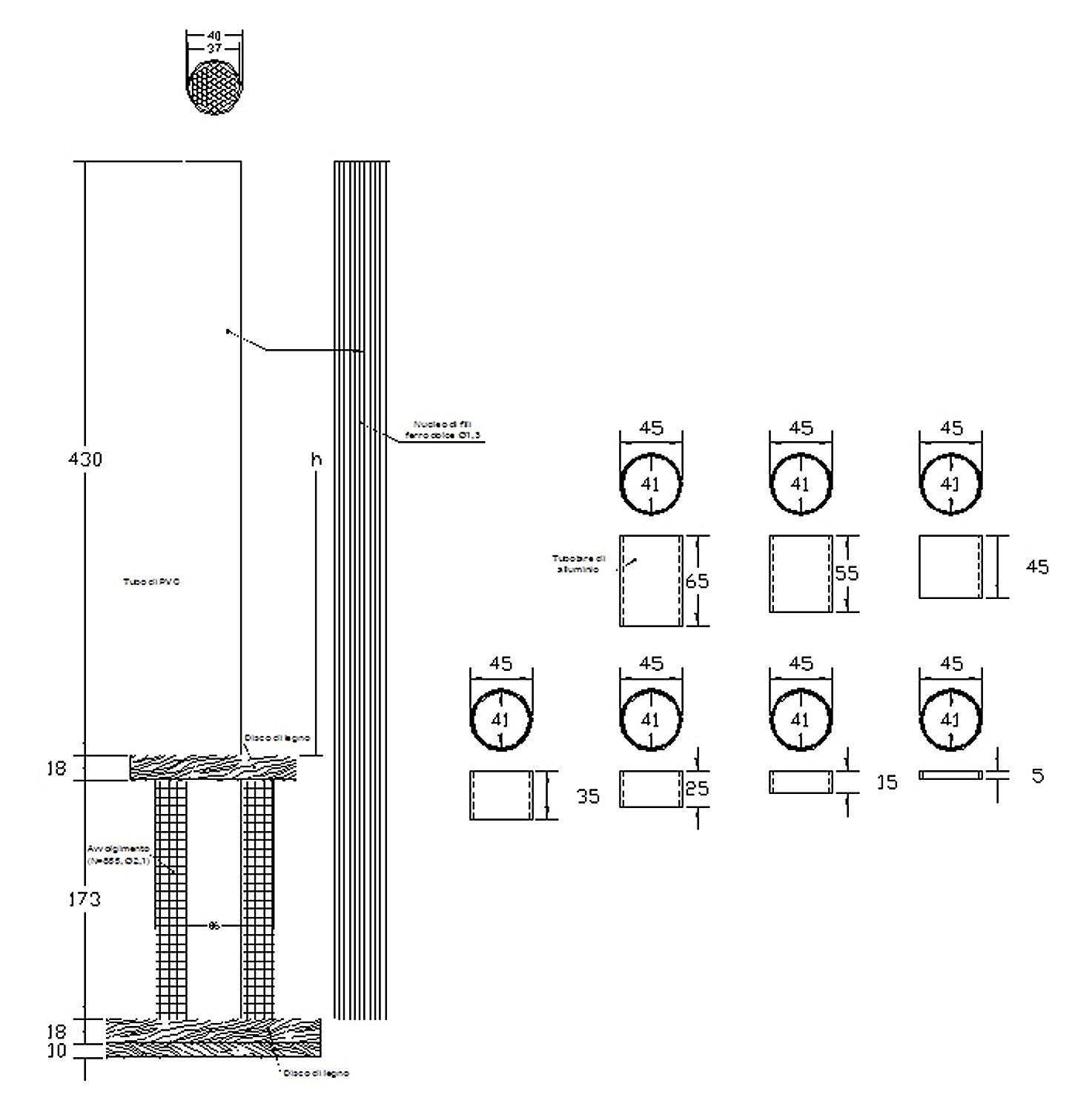

L’apparecchio è costituito da un solenoide di 850 spire realizzato da chi scrive con le attrezzature della scuola con filo smaltato di rame di 2,1 mm di diametro avvolto su un supporto tubolare in plastica all’interno del quale è stato inserito un nucleo ferromagnetico costituito da fili di ferro dolce. Il circuito magnetico sporge verso l’alto dal solenoide per circa 45 cm. Le dimensioni geometriche dell’apparato sono riportate in figura 1; esso è alimentato alla tensione di rete a 230 V.

Figura 1 – Dispositivo di prova (nucleo in ferro)

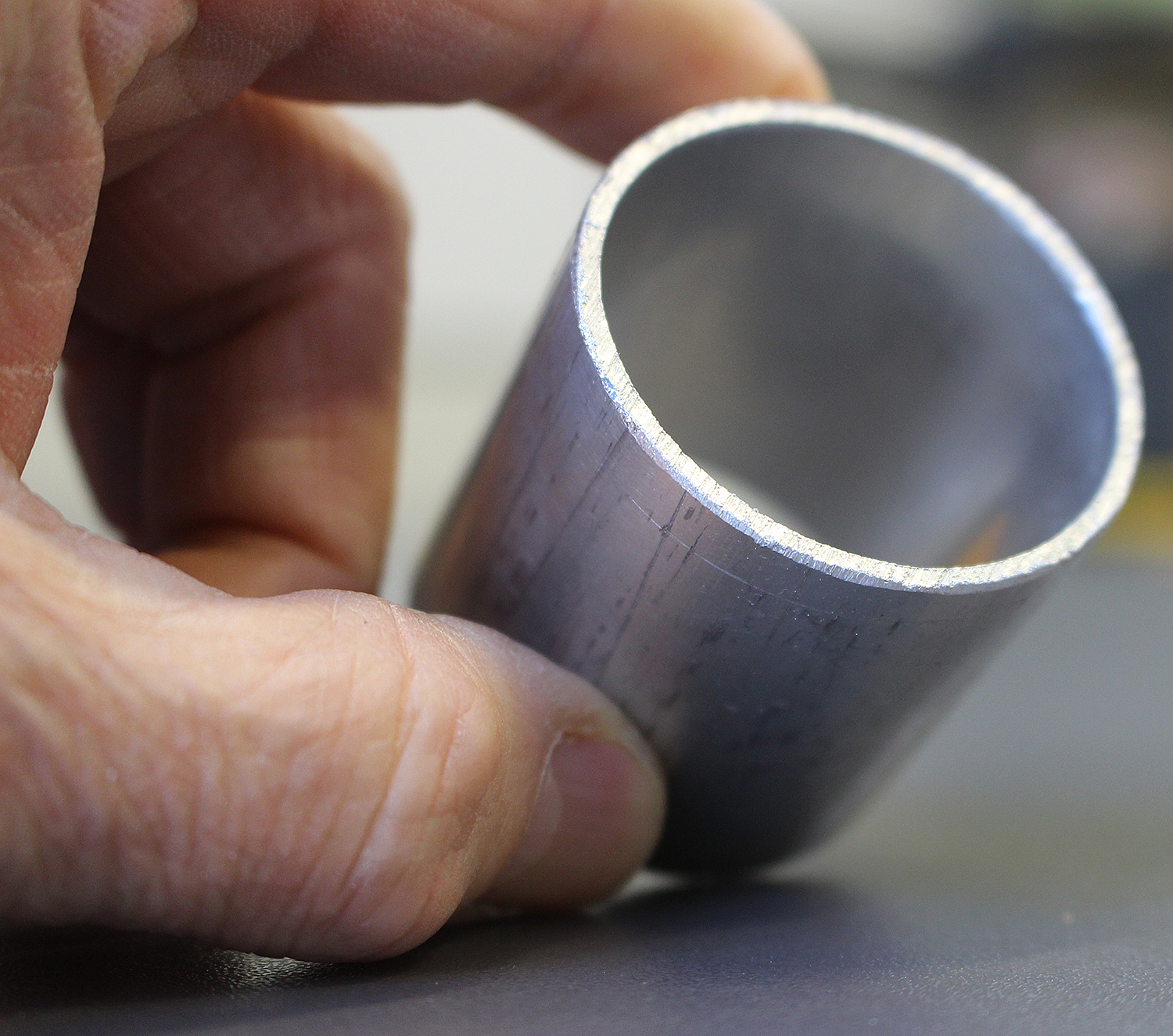

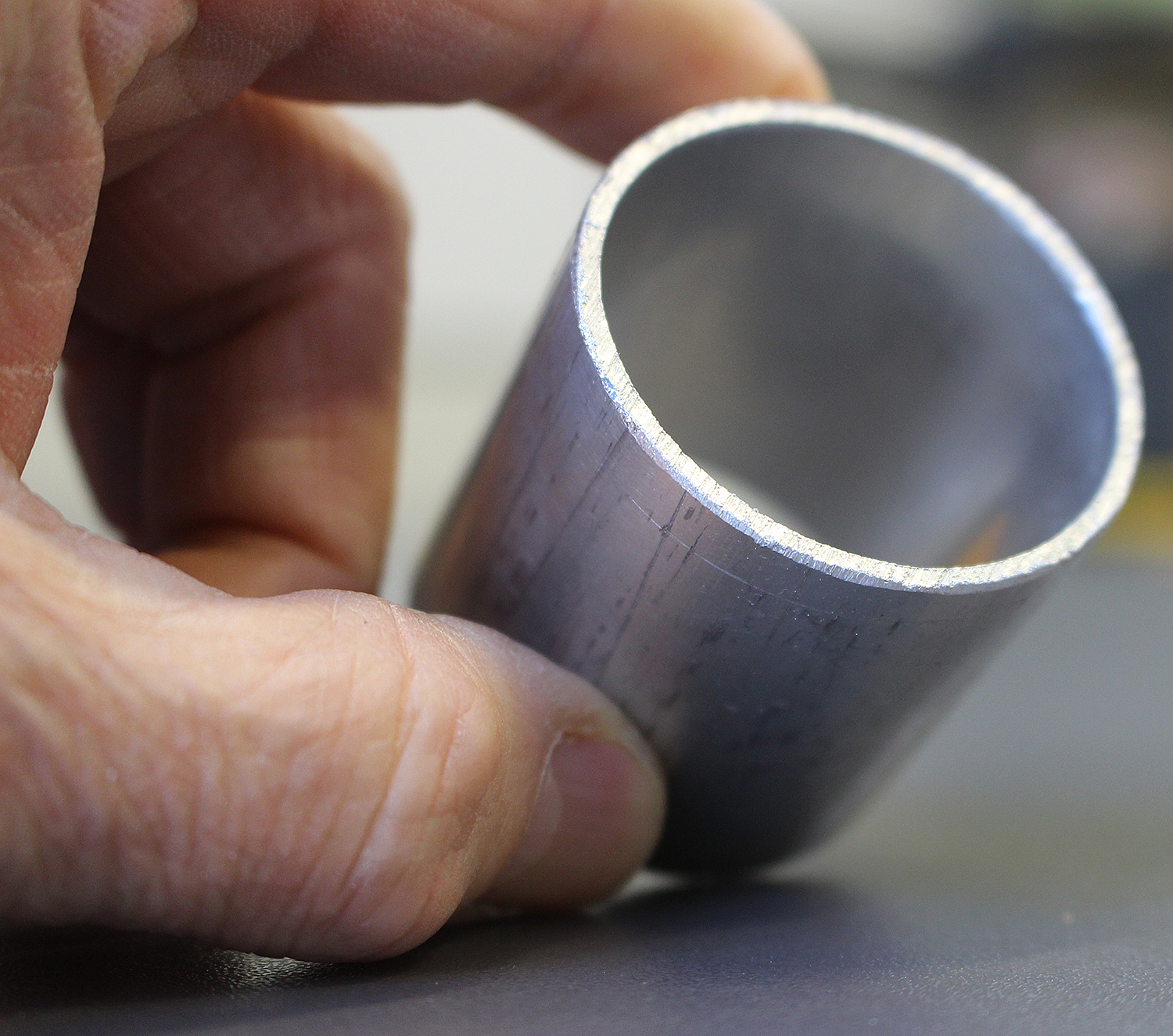

Al posto dei tipici anelli sono stati utilizzati cilindretti cavi di alluminio di varia altezza il cui diametro interno è leggermente più grande del diametro del nucleo ferromagnetico e presentano un minore attrito con l’aria durante la fase di espulsione rispetto agli anelli tradizionali.

Le numerose misure condotte in laboratorio hanno consentito di determinare tutti i parametri elettrici del modello circuitale della bobina.

Le numerose misure condotte in laboratorio hanno consentito di determinare tutti i parametri elettrici del modello circuitale della bobina.

Allo scopo è stato utilizzato lo strumento da tavolo “MeetBOX-25P+6” di IRS didattica che contiene al suo interno schede di acquisizione National Instruments: cDAQ NI 9202, cRIO NI 9411, NI 9210.

In pratica lo strumento può essere impiegato per la trasduzione di segnali elettrici monofase, trifase e per l’acquisizione di altri segnali analogici tramite software LabVIEW. Può inoltre gestire gli I/O digitali messi a disposizione sistema DAQ.

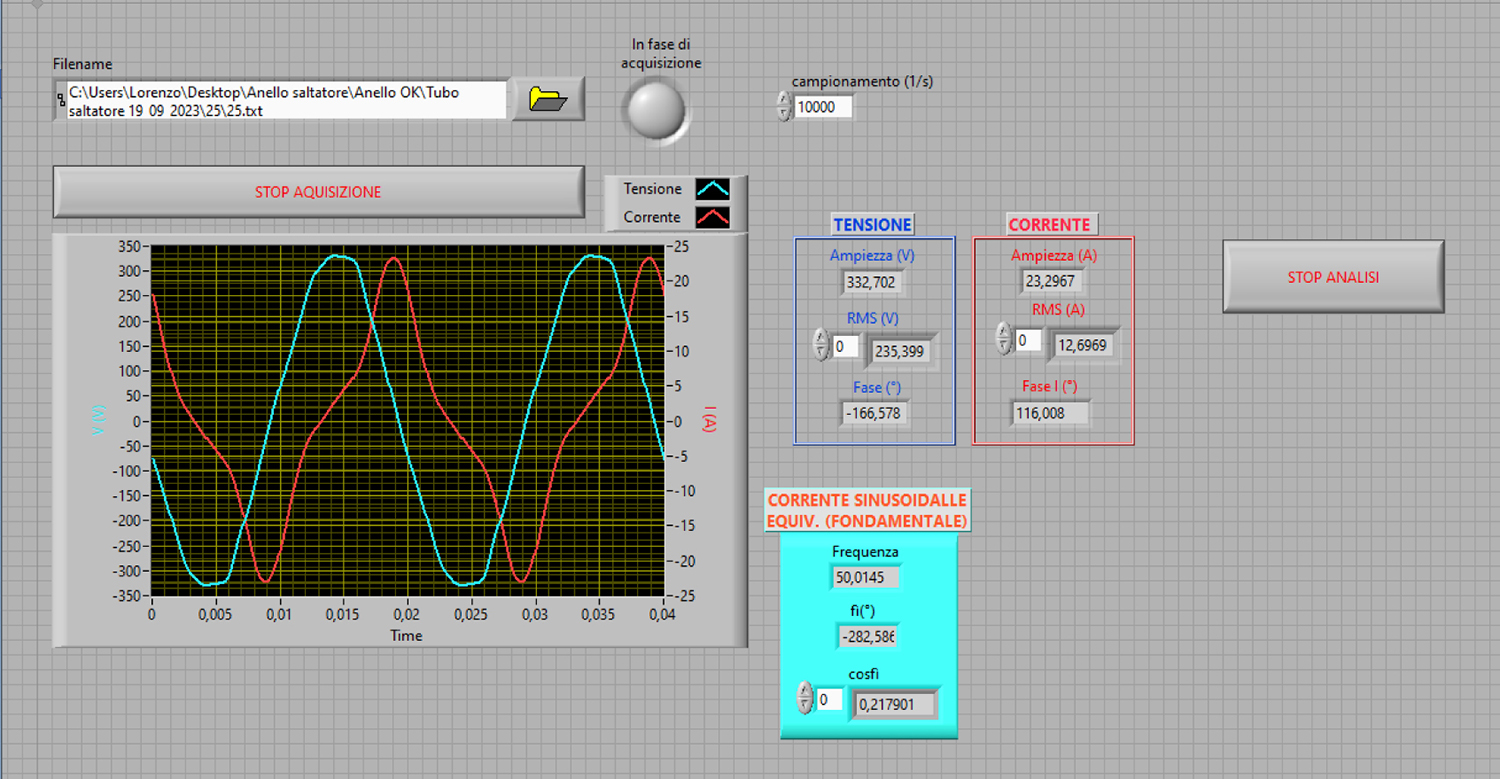

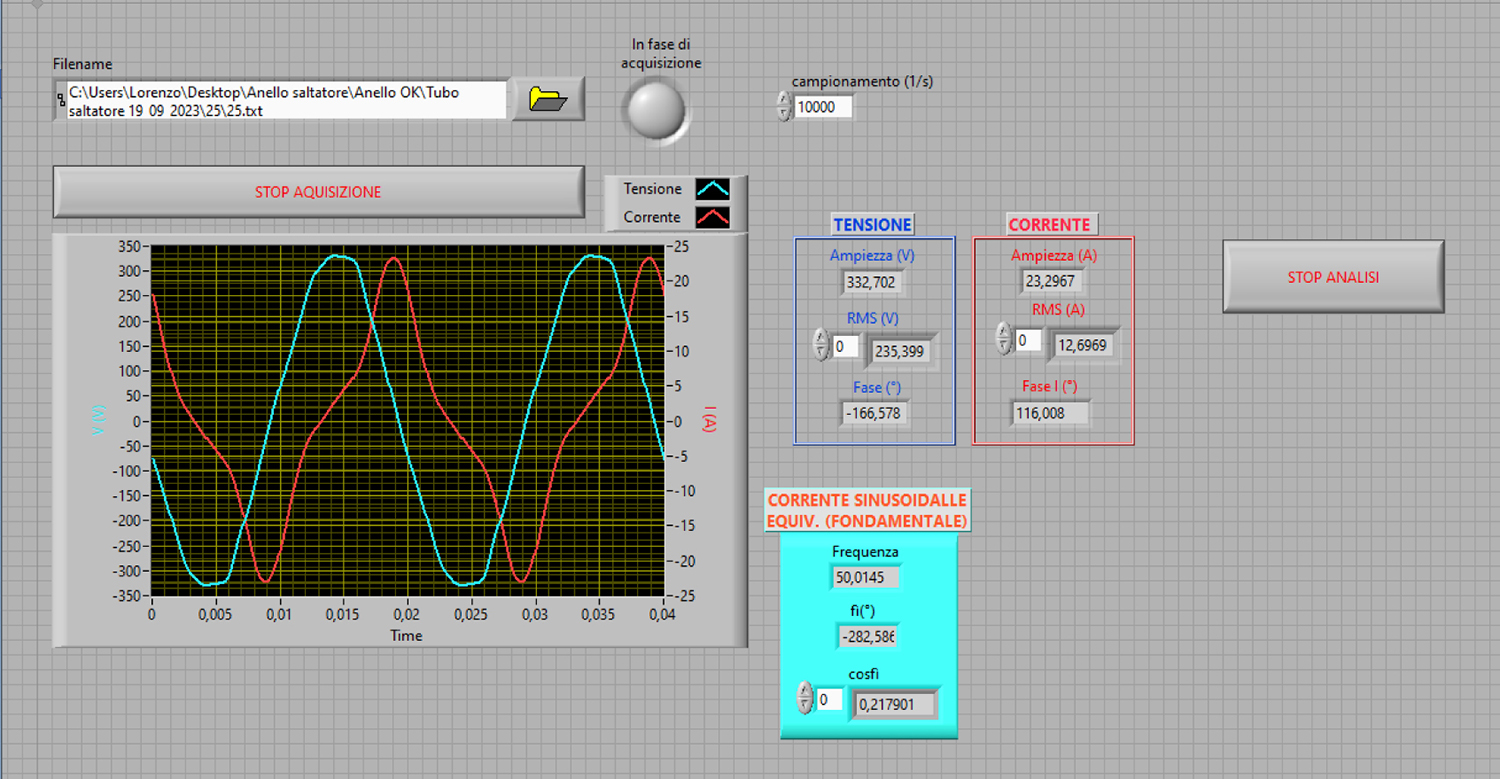

La serie di misure ha consentito di rilevare la tensione di alimentazione, la corrente assorbita e lo sfasamento tra esse.

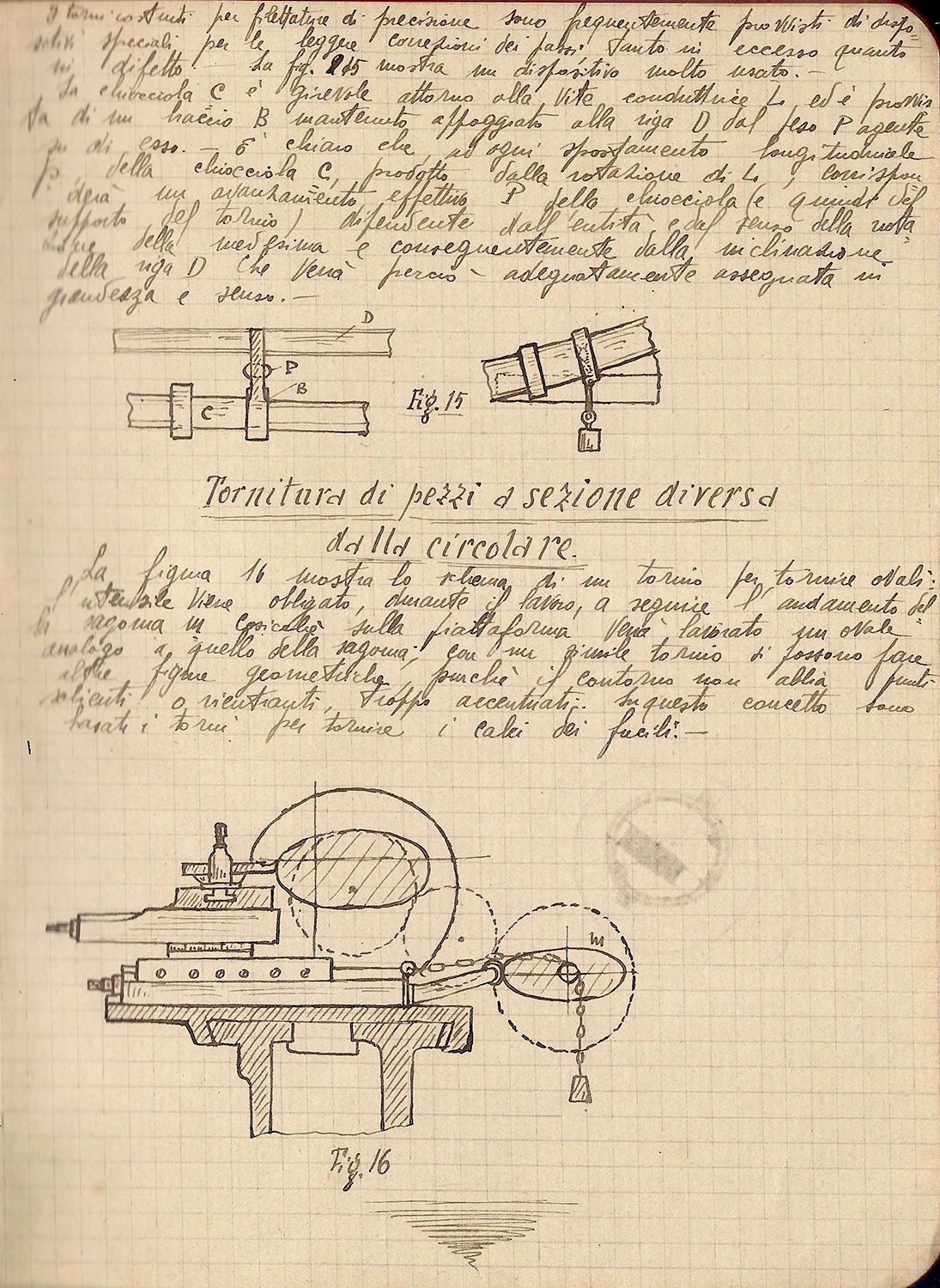

La corrente assorbita dalla bobina è fortemente deformata rispetto all’andamento sinusoidale della tensione impressa. Ciò è ovviamente dovuto alla non linearità introdotta dal ferro del circuito magnetico. La figura 2 mostra la schermata di acquisizione relativa al cilindretto cavo di altezza 25 mm.

Figura 2 – Schermata elaborazione dati acquisiti con MeetBOX.

Figura 2 – Schermata elaborazione dati acquisiti con MeetBOX.

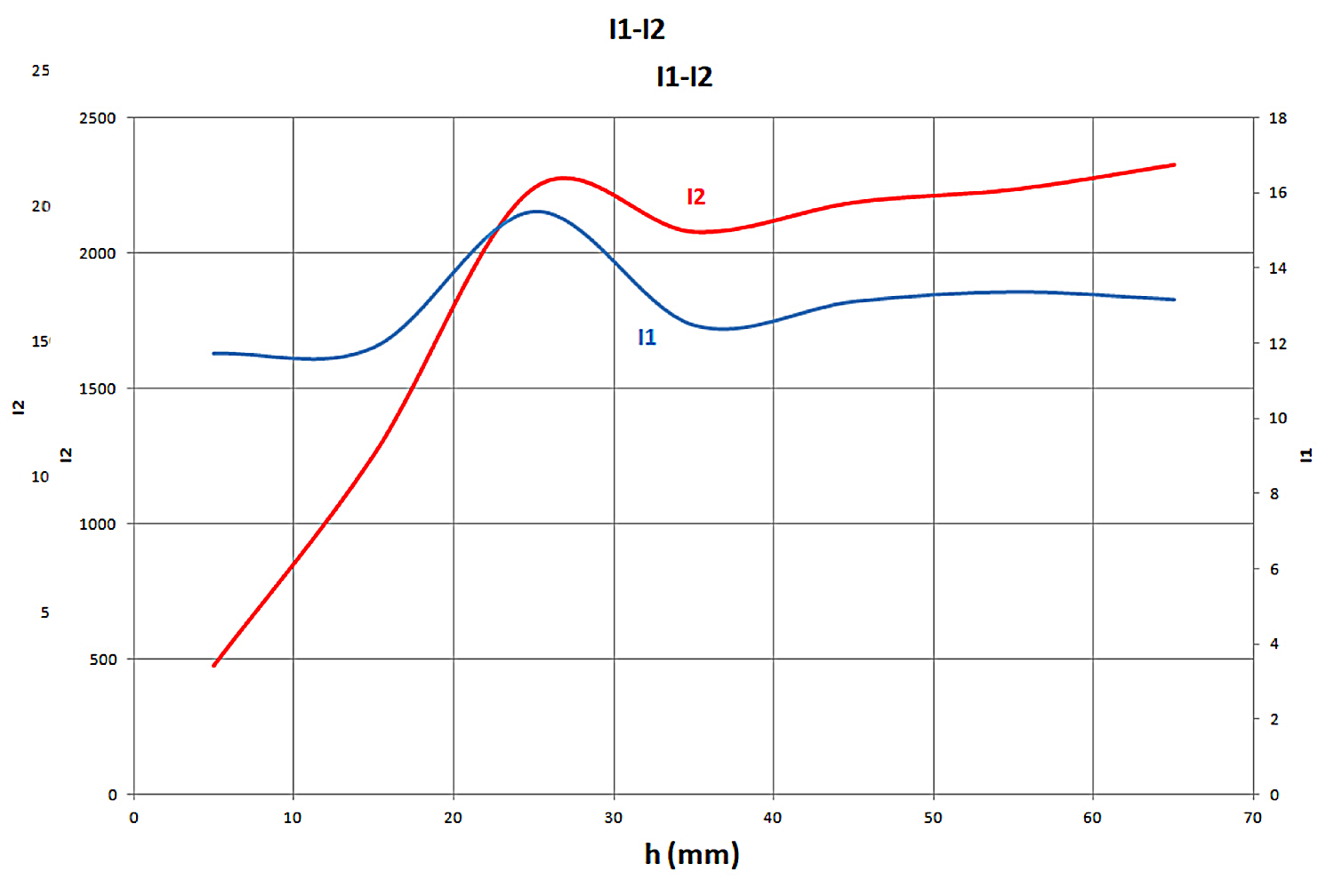

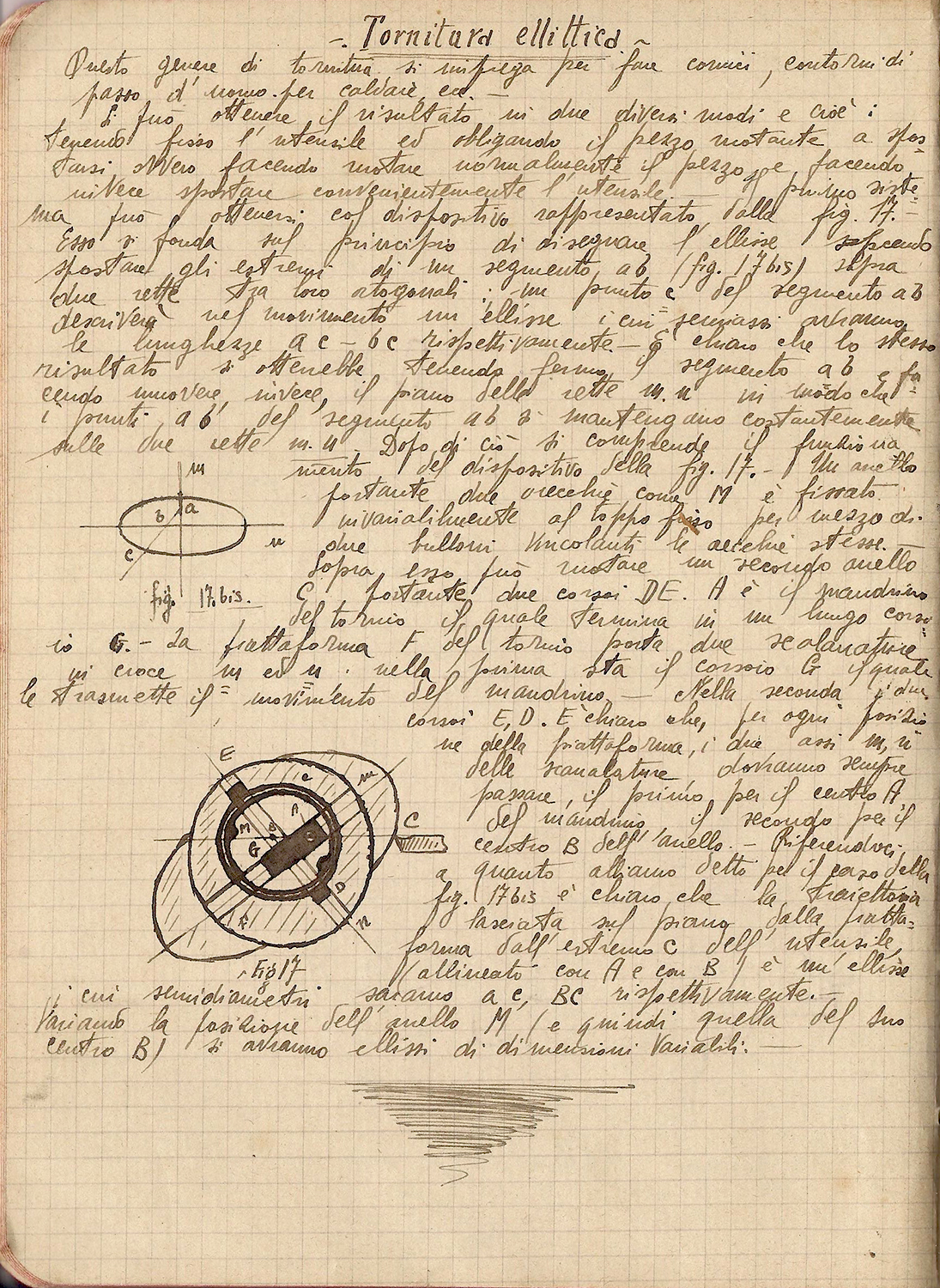

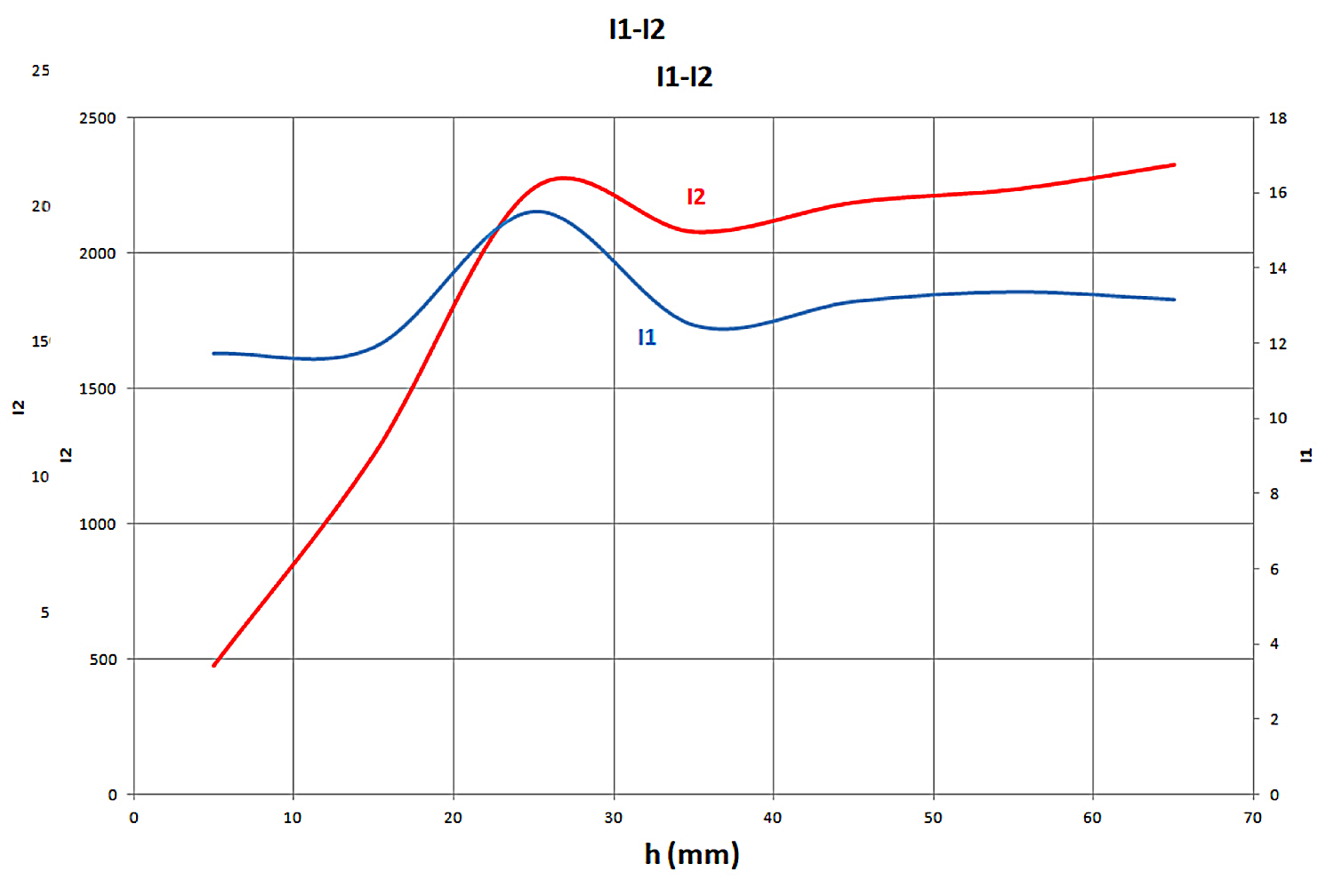

I calcoli, effettuati con la sola corrente fondamentale, avente stessa fase e valore efficace di quella reale, hanno fornito i seguenti risultati: le correnti assorbite, primaria I1 (nella bobina) e secondaria I2 (nel tubolare), presentano, nel campo di variazione delle altezze del cilindretto cavo (da 5 mm a 65 mm), un massimo in prossimità del valore h = 25 mm (figura 3).

Figura 3 – Andamento delle correnti nella bobina (I1) e nel cilindretto cavo (I2).

Figura 3 – Andamento delle correnti nella bobina (I1) e nel cilindretto cavo (I2).

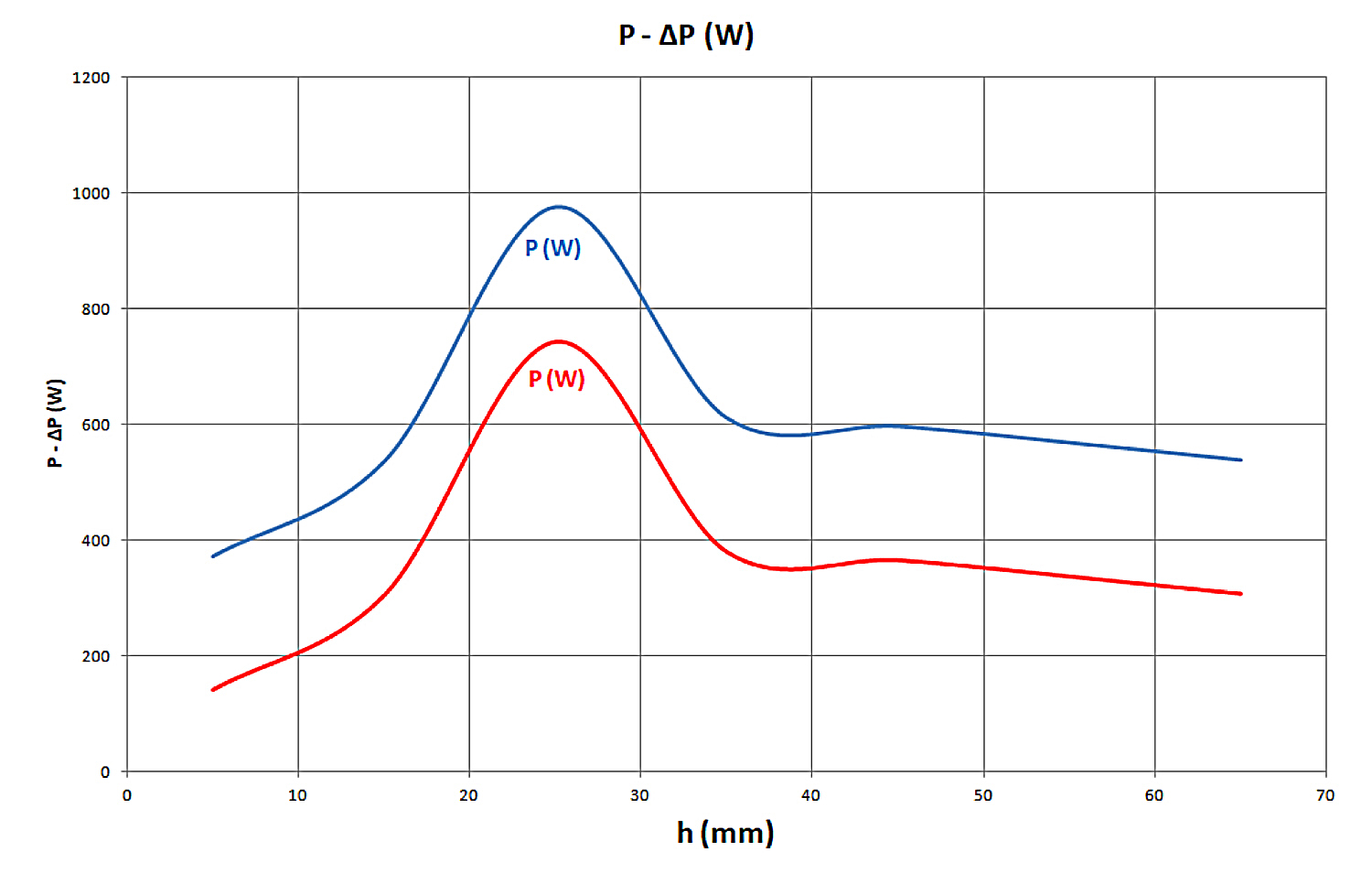

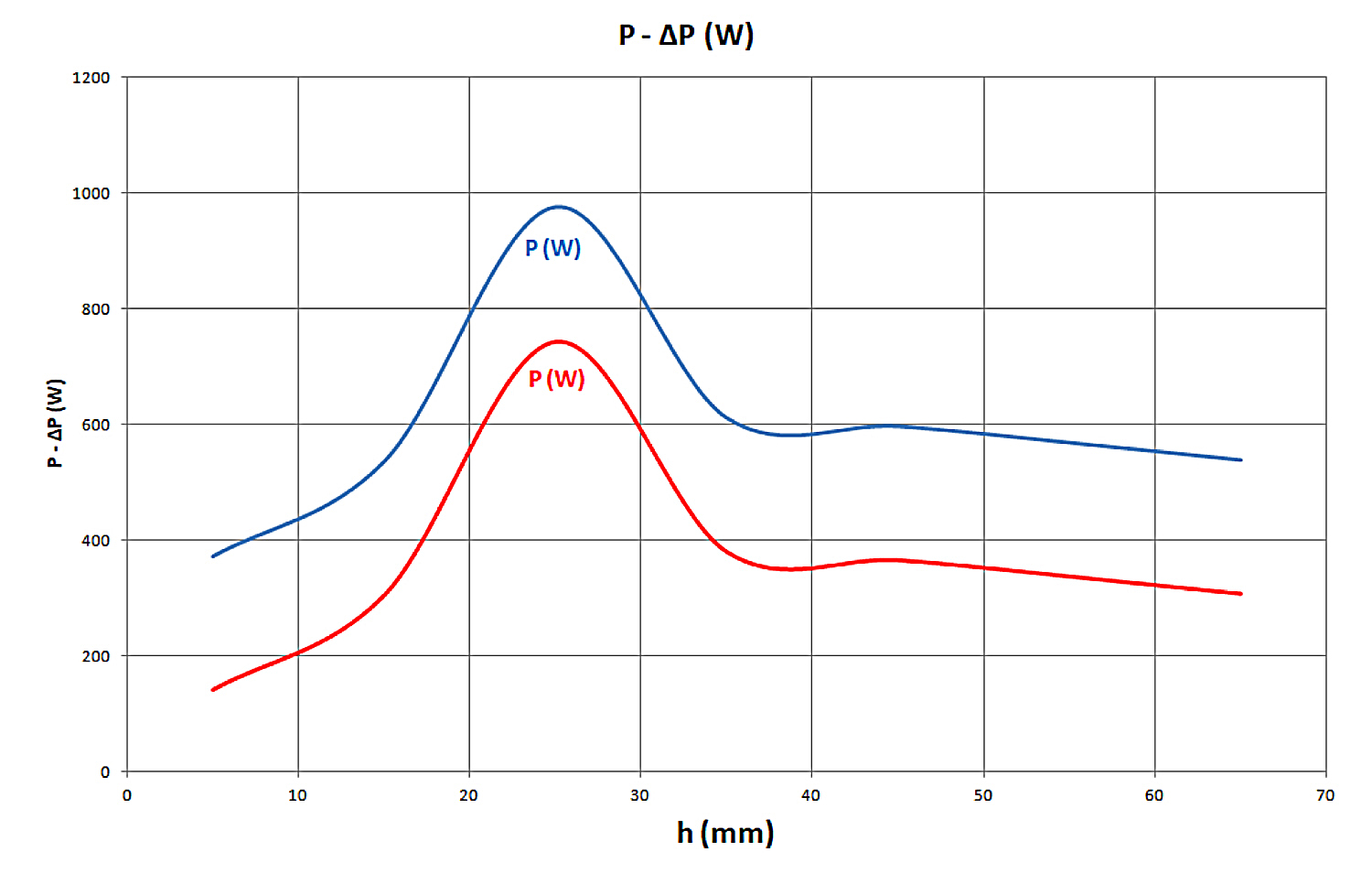

Anche l’andamento della potenza assorbita P (e quella dissipata per effetto Joule ΔP) mostra un massimo in corrispondenza dell’altezza h = 25 mm (figura 4). Figura 4 – Potenza assorbita dalla bobina e potenza dissipata nel cilindretto cavo.

Figura 4 – Potenza assorbita dalla bobina e potenza dissipata nel cilindretto cavo.

L’andamento crescente di I2 con h non porta ad un aumento dell’altezza di lancio. Probabilmente per via dell’aumento di peso del tubo e degli effetti di saturazione.

Per migliorare le prestazioni dello “sparo” è stata effettuata anche una prova di lancio collegando in serie al circuito un condensatore di capacità 200 μF (condizione di risonanza con tubo h = 25 mm):

Il salto è aumentato di circa 50 cm, ma non in modo sorprendente come ci si aspettava (forse per la saturazione del circuito magnetico).

Il Prof. Guido Pegna in un suo articolo [1] fra l’altro ha riportato fondamentali correzioni alle spiegazioni che si trovano in letteratura sul funzionamento dell’apparato di Thomson.

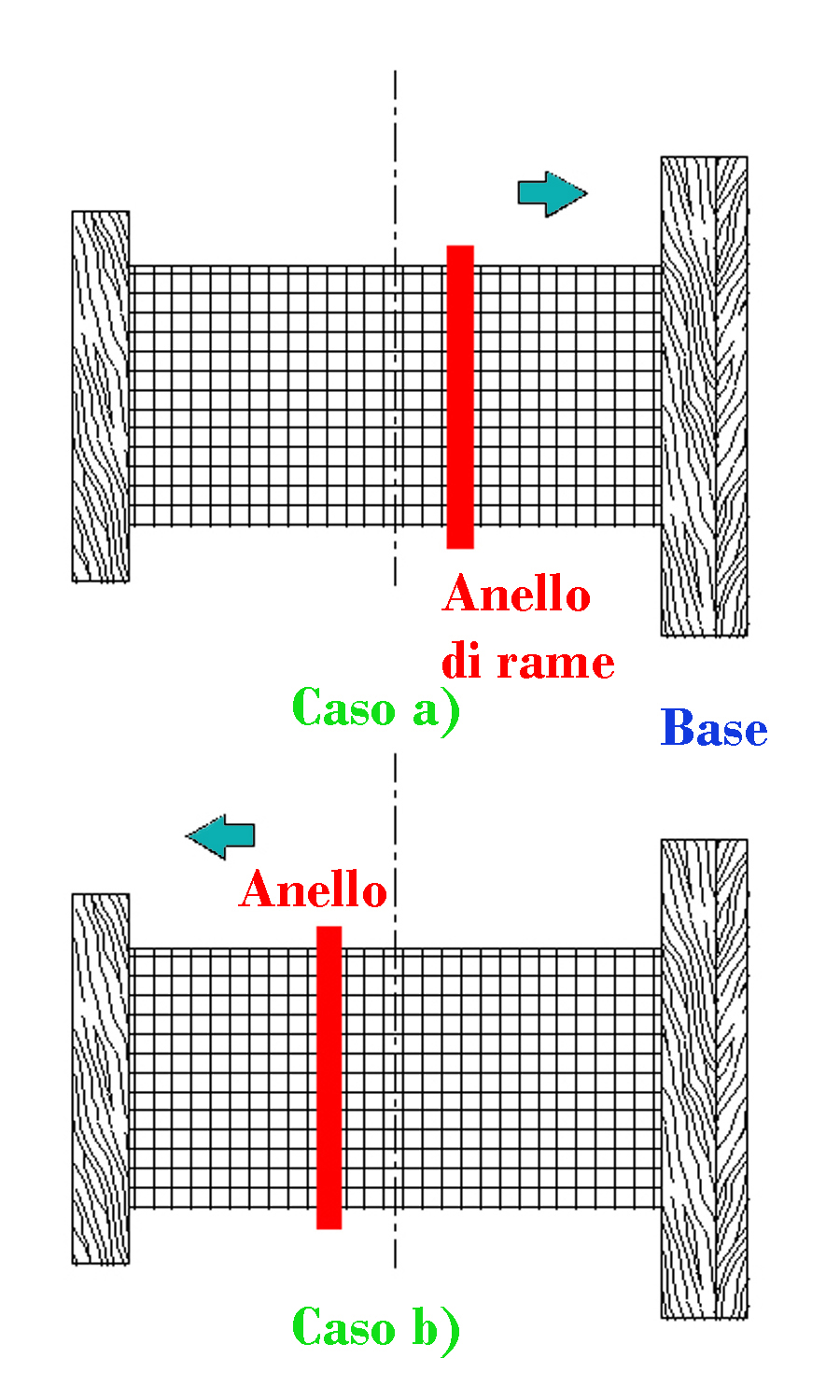

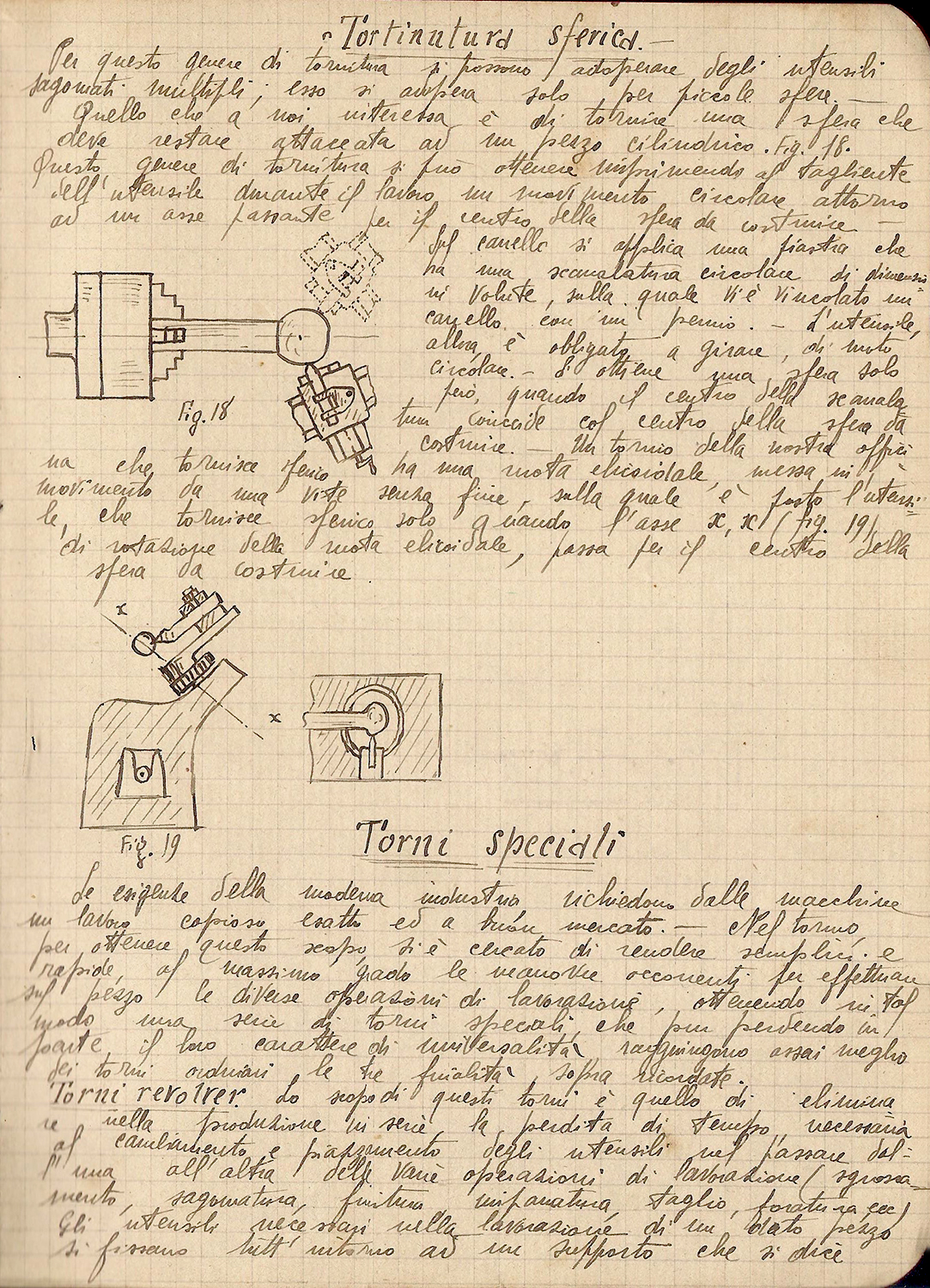

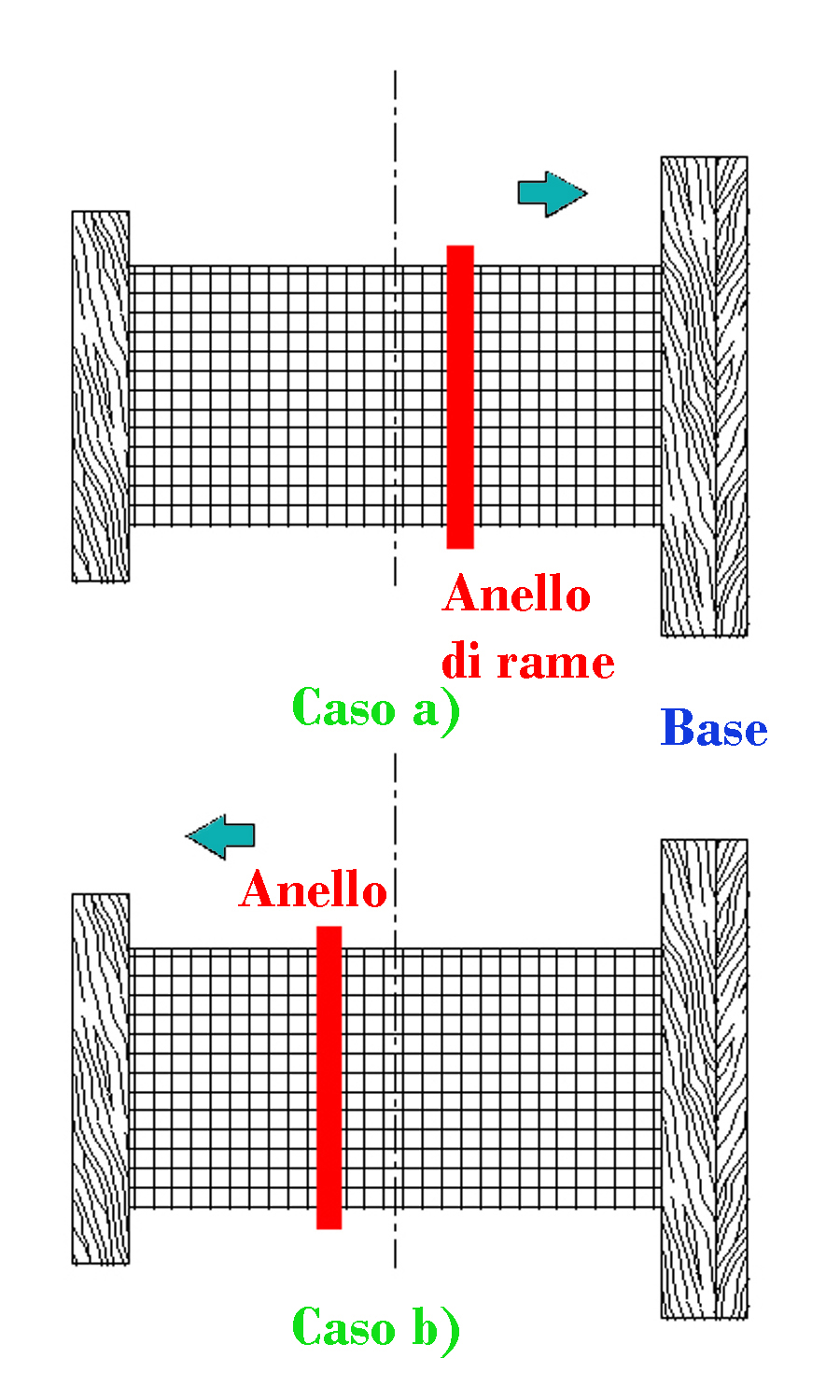

Il 15 gennaio del 2024 Fabio Panfili, che nutre alcune perplessità dovute a lacune nelle spiegazioni teoriche del funzionamento dell’apparecchio di E. Thomson, ha suggerito a chi scrive di mettere l’apparato in orizzontale e di porre dapprima un anello conduttore tra la base e la metà della bobina per vederne il comportamento in seguito al passaggio della corrente nella bobina (caso a).

Successivamente si mette l’anello tra la metà della bobina e la parte più lontana dalla base e si fa passare la corrente (caso b).

Figura 5 – Un esperimento inusuale

Figura 5 – Un esperimento inusuale

Il giorno 16 /01/2024 chi scrive ha realizzato un anello di filo di rame di diametro più grande della bobina ed ha eseguito l’inusuale esperimento.

Con non poca meraviglia si è visto che nel primo caso l’anello va verso la base, mentre nel secondo caso l’anello si allontana dalla base.

Questo fenomeno pone un problema di non immediata soluzione sulle cause di questo comportamento.

Inoltre, in linea esclusivamente teorica, se l’anello si trovasse esattamente nel mezzo della bobina dovrebbe restare in equilibrio. In pratica questa condizione è ovviamente irrealizzabile.

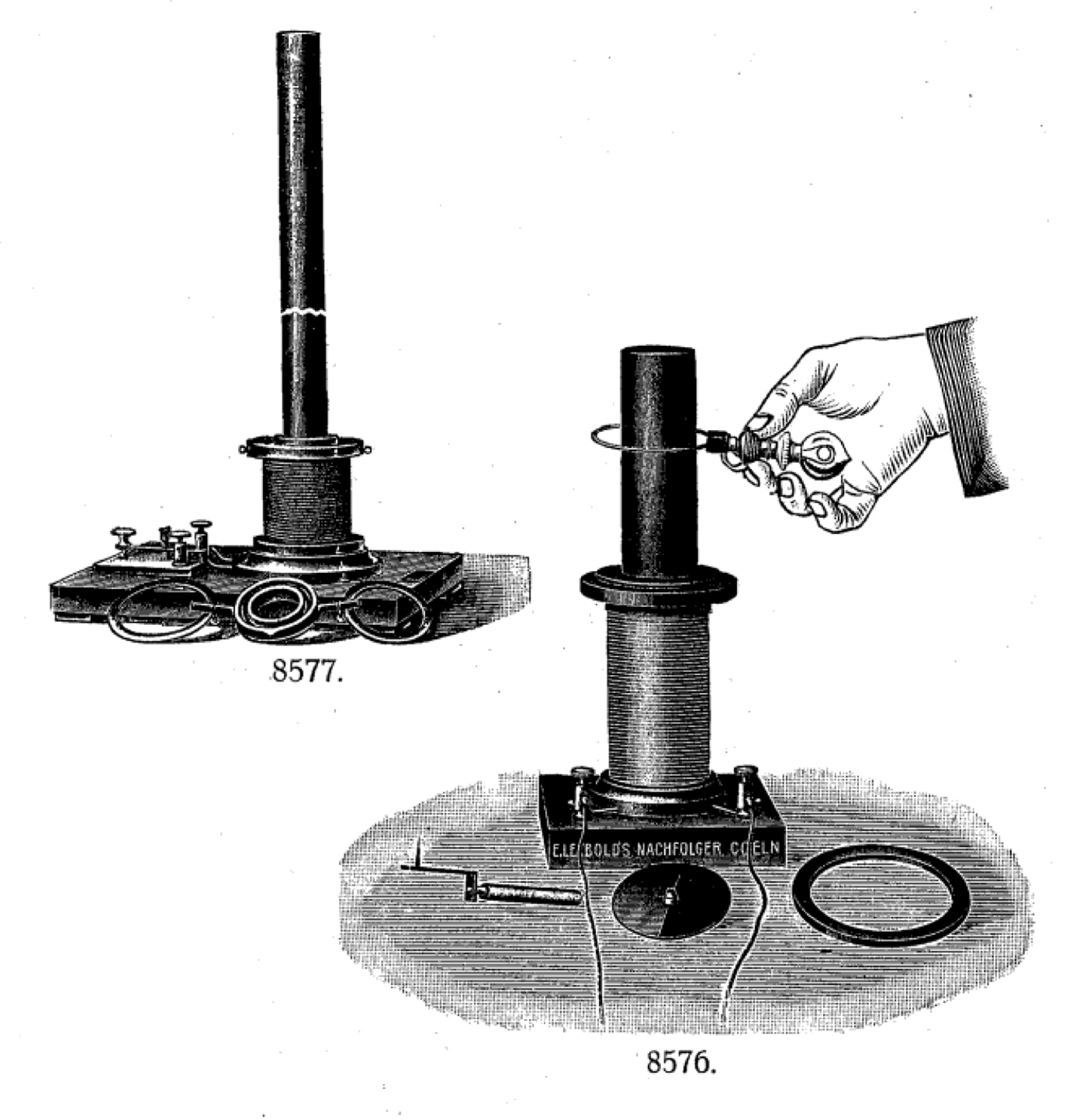

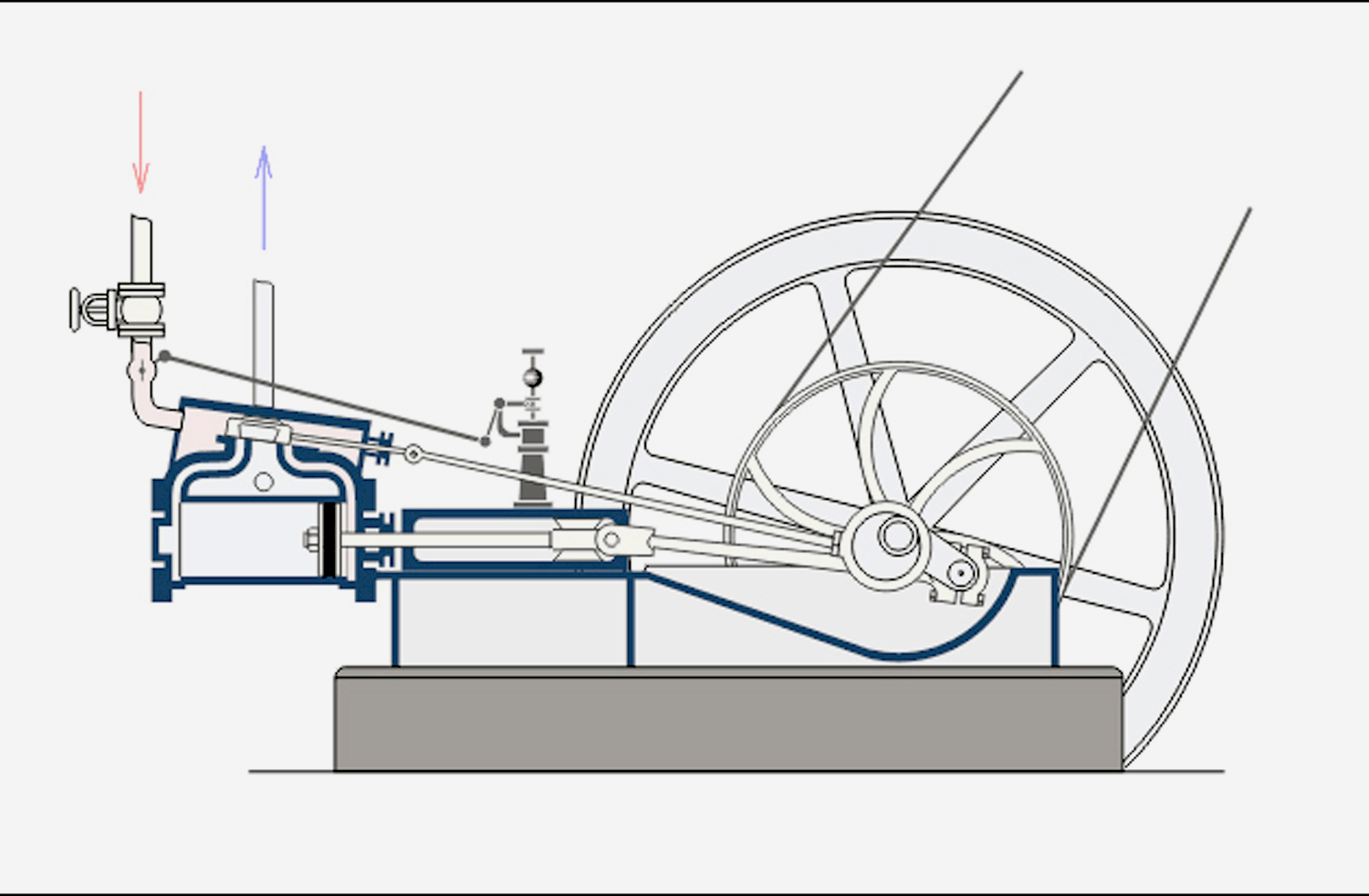

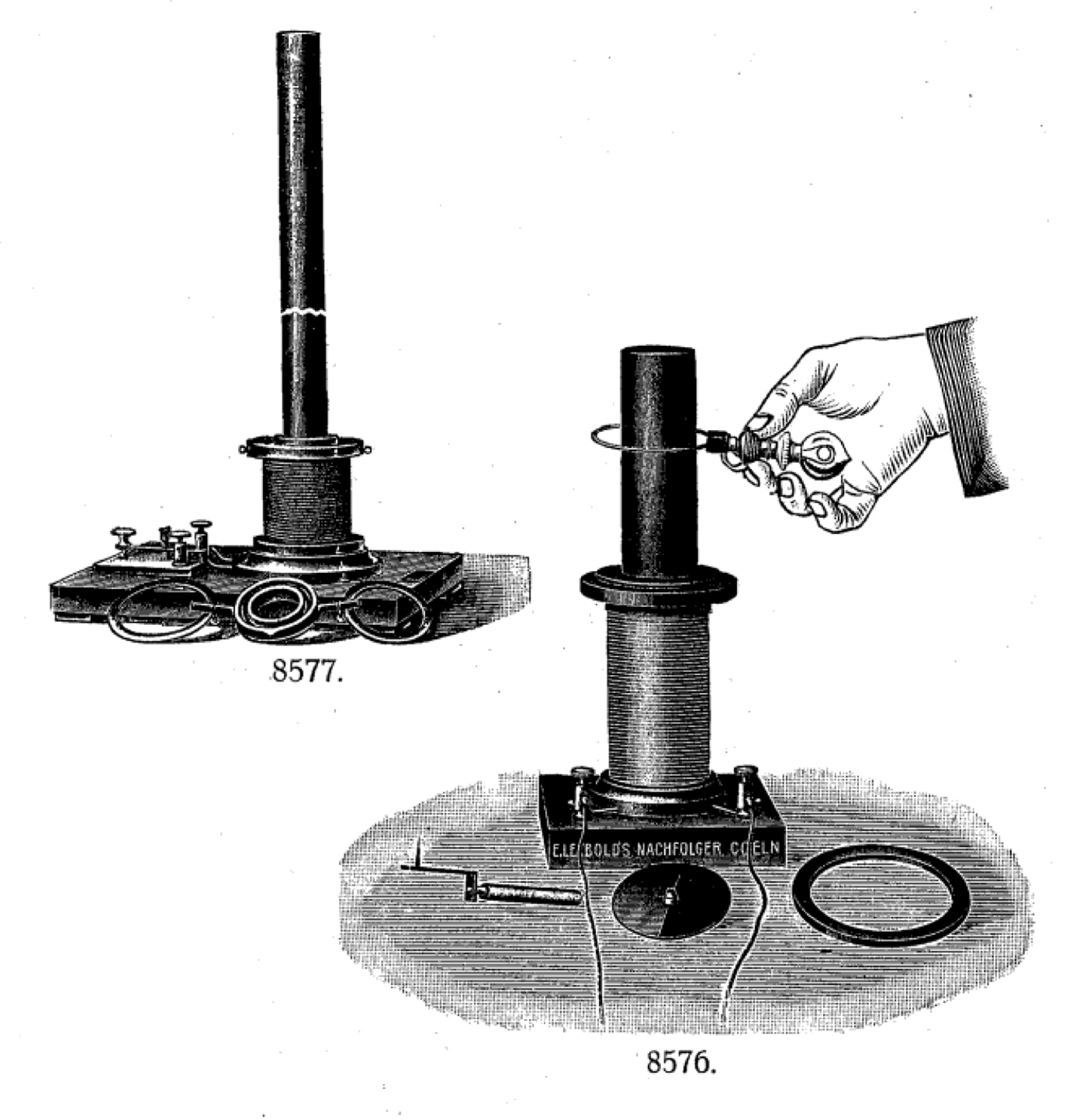

Successivamente l’apparecchio è stato messo in verticale e, a parte l’effetto del peso dell’anello di rame, il comportamento era identico. Nelle due figure tratte da Catalogue des Appareils pour l’Enseignement de la Physique construits par E. Leybold’s Nachfolger Cologne, 1905; rinvenibile all’indirizzo:

Nelle due figure tratte da Catalogue des Appareils pour l’Enseignement de la Physique construits par E. Leybold’s Nachfolger Cologne, 1905; rinvenibile all’indirizzo:

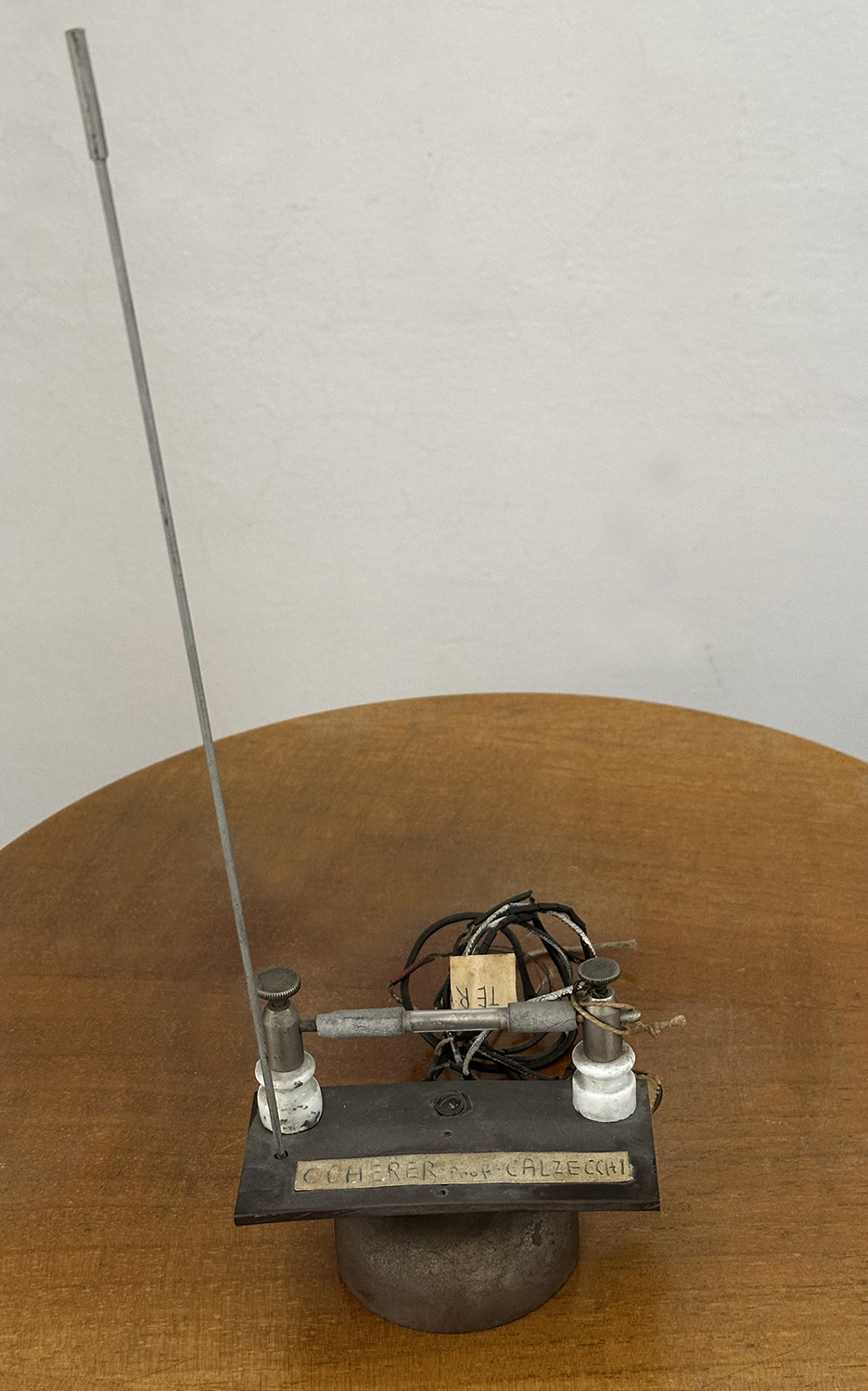

http://cnum.cnam.fr/PDF/cnum_M9915_1.pdf si vede un antico apparecchio di Elihu Thomson. La fig. 8576 mostra che, se si tiene una spira ferma che circonda il nucleo, in essa si induce una corrente che accende una lampadina.

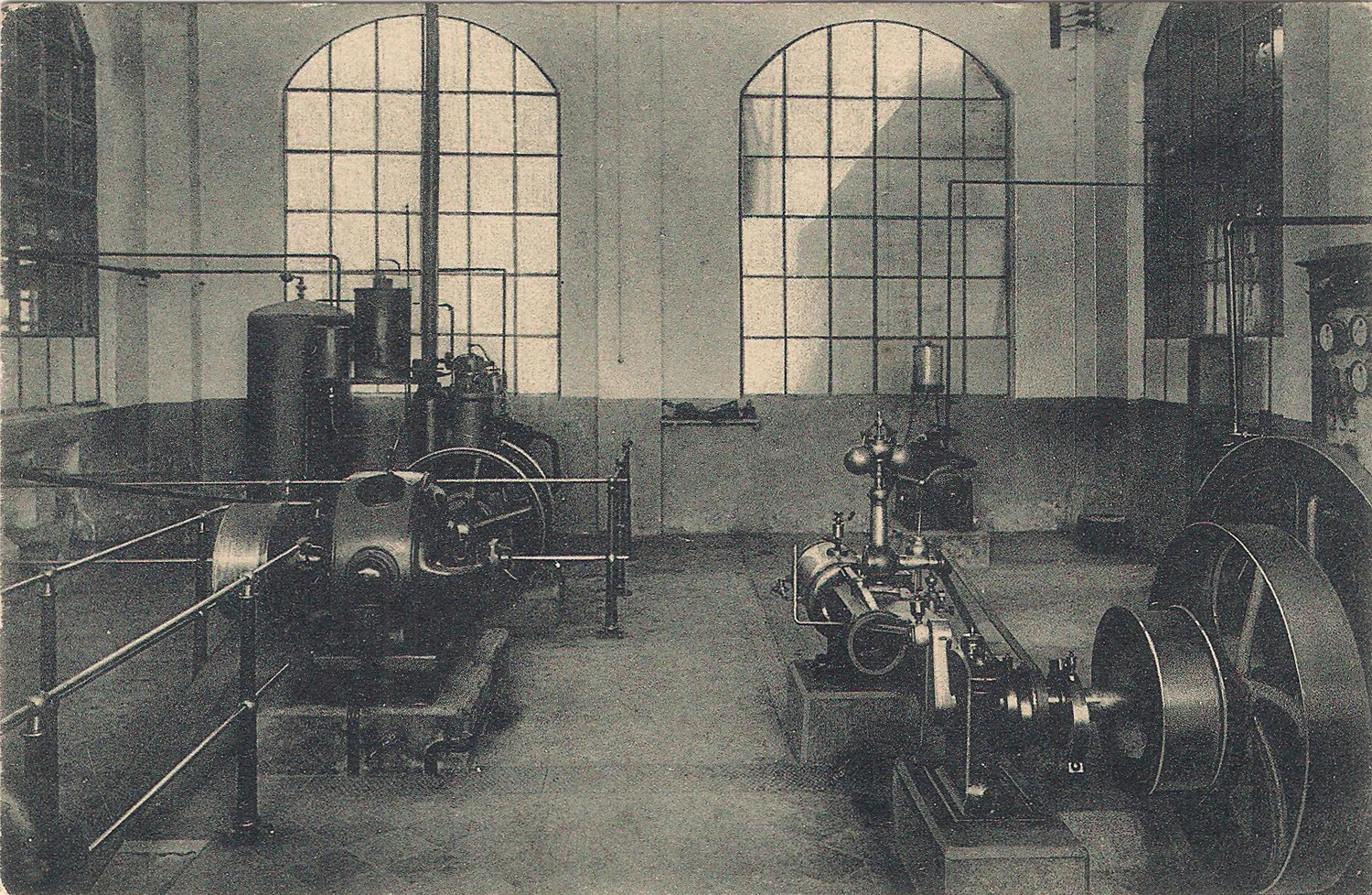

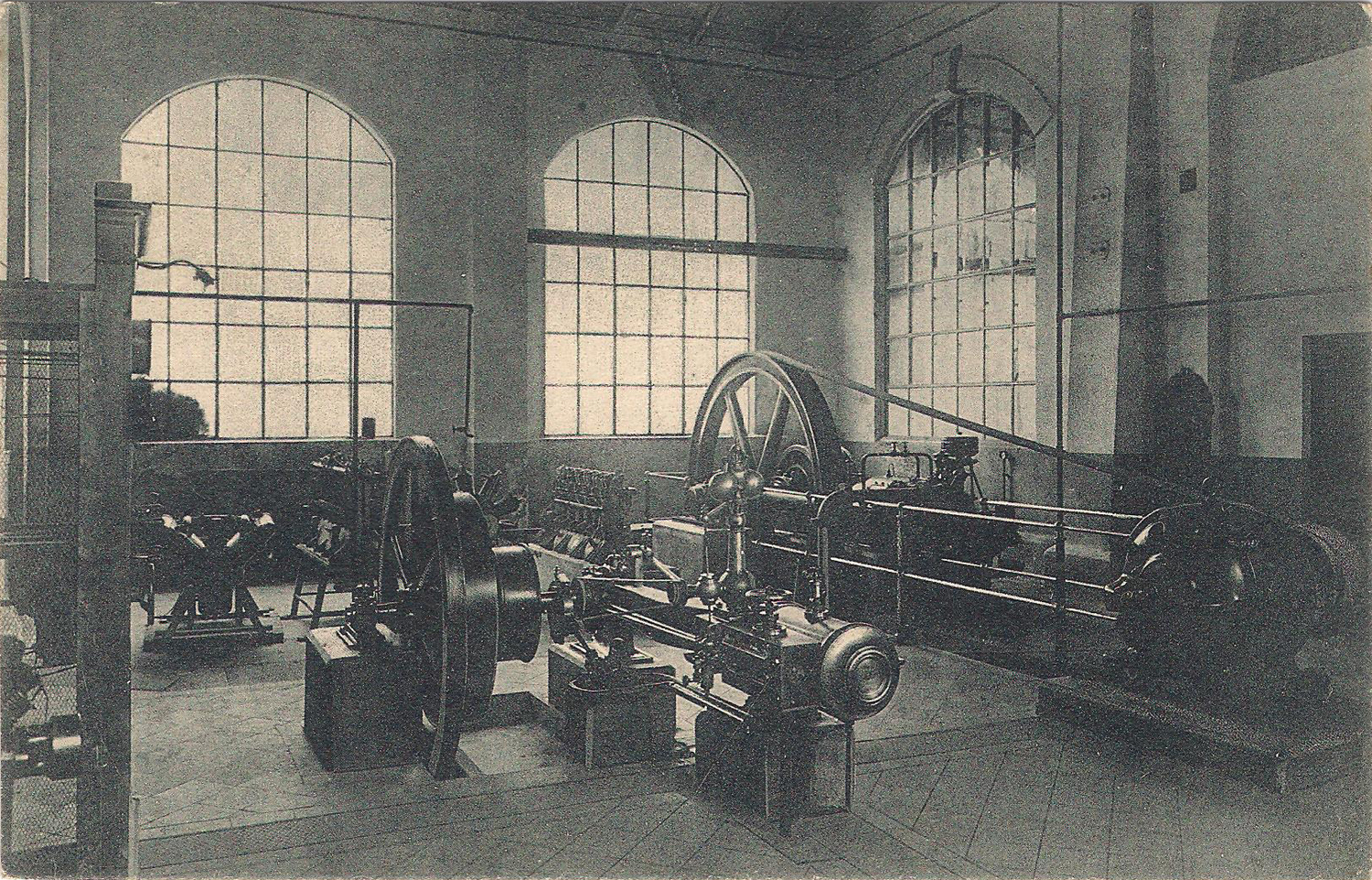

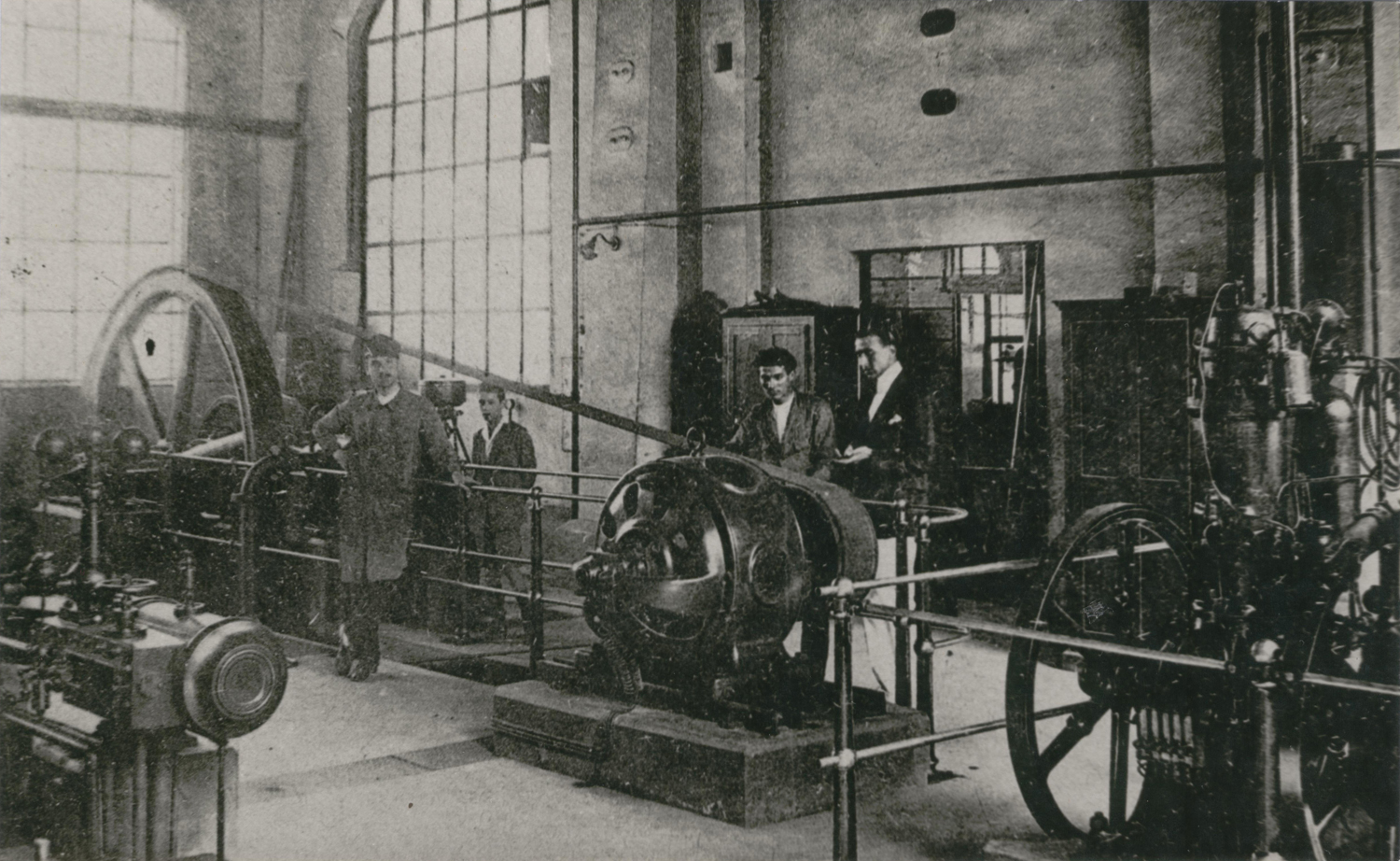

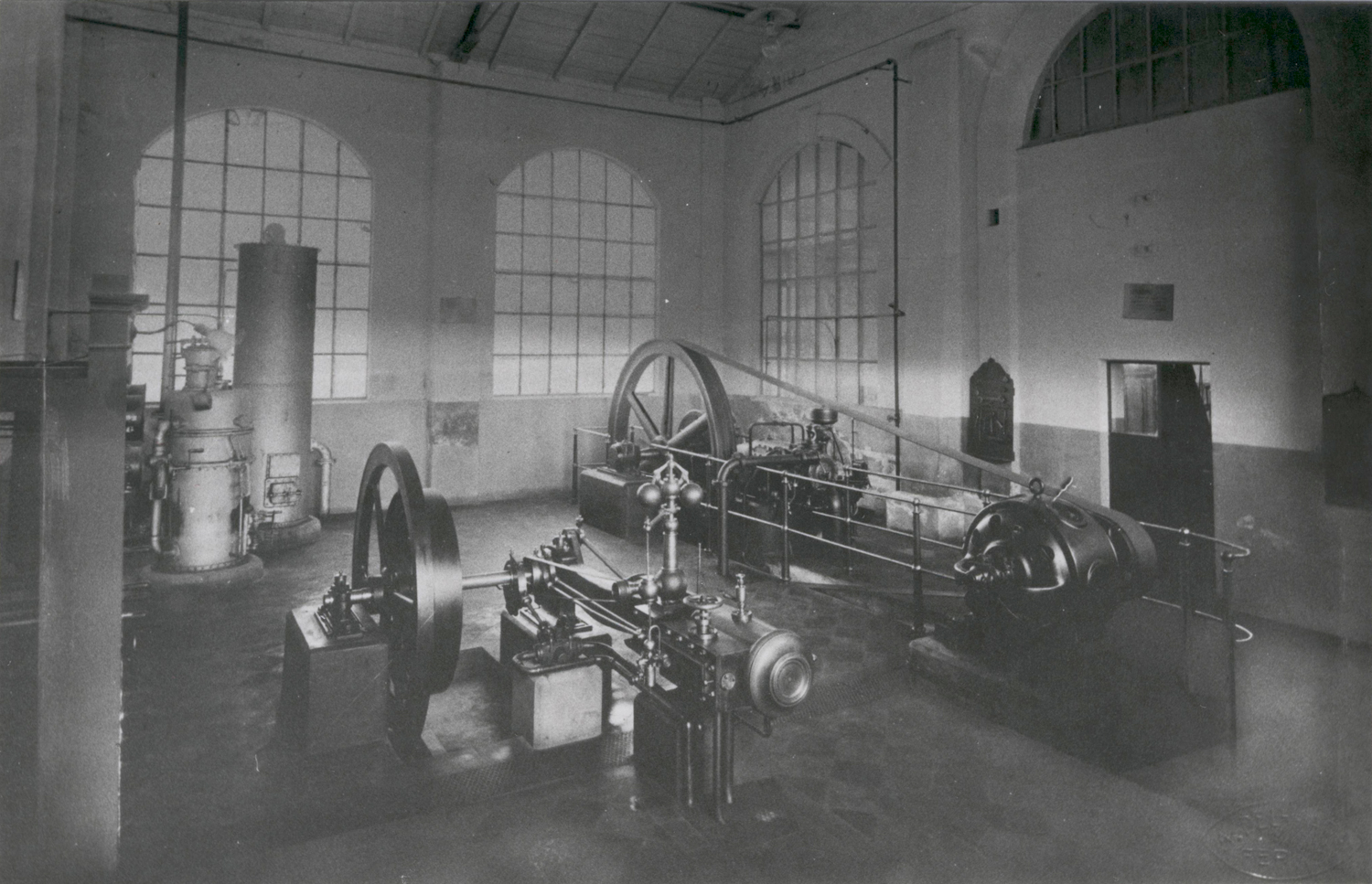

Nelle foto in fondo al testo si vedono due esemplari di apparecchi di Thomson che fanno parte della collezione del Montani.

DESCRIZIONE DELLA SECONDA SERIE DI ESPERIMENTI – BOBINA IN ARIA (CANNONE ELETTROMAGNETICO)

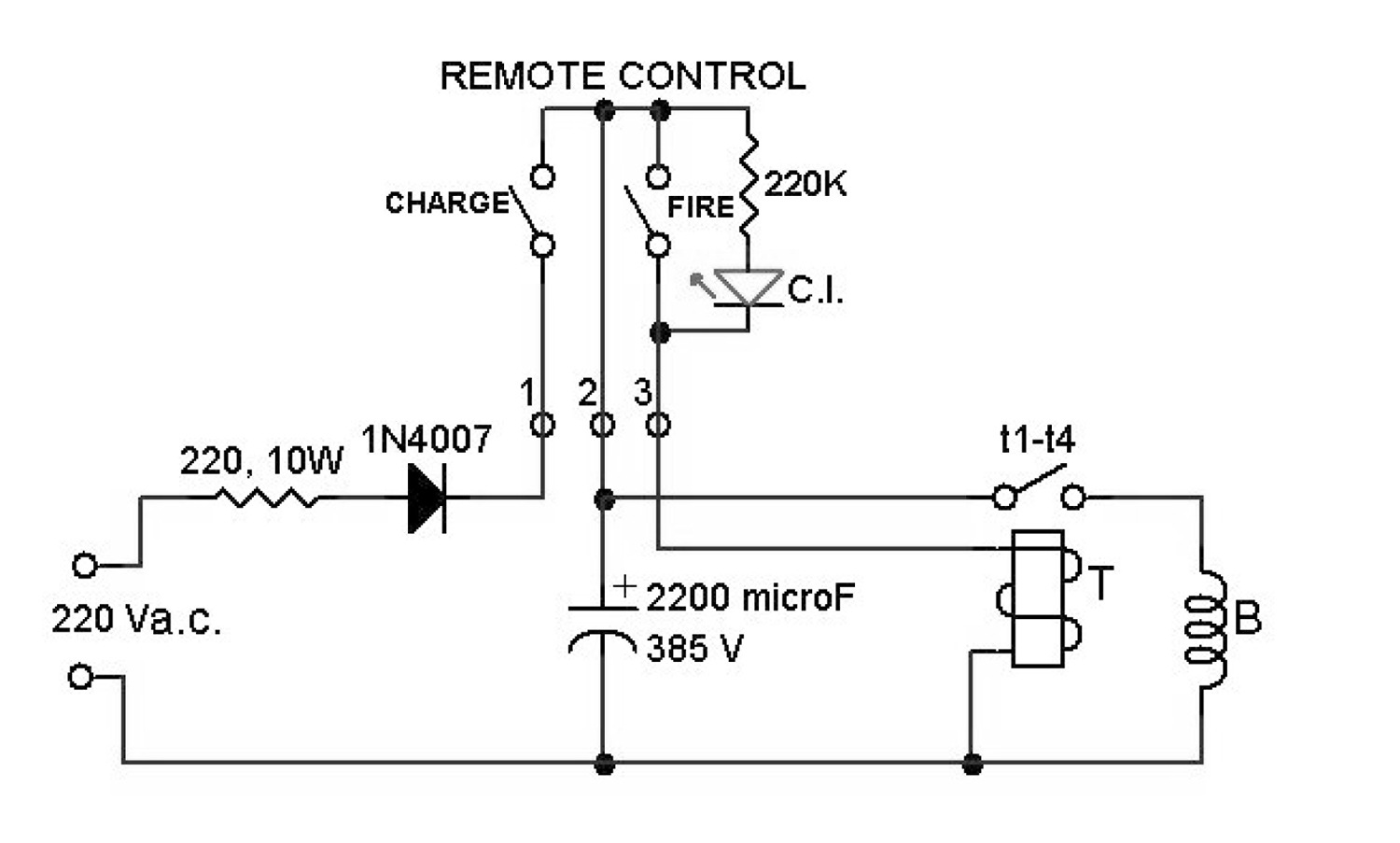

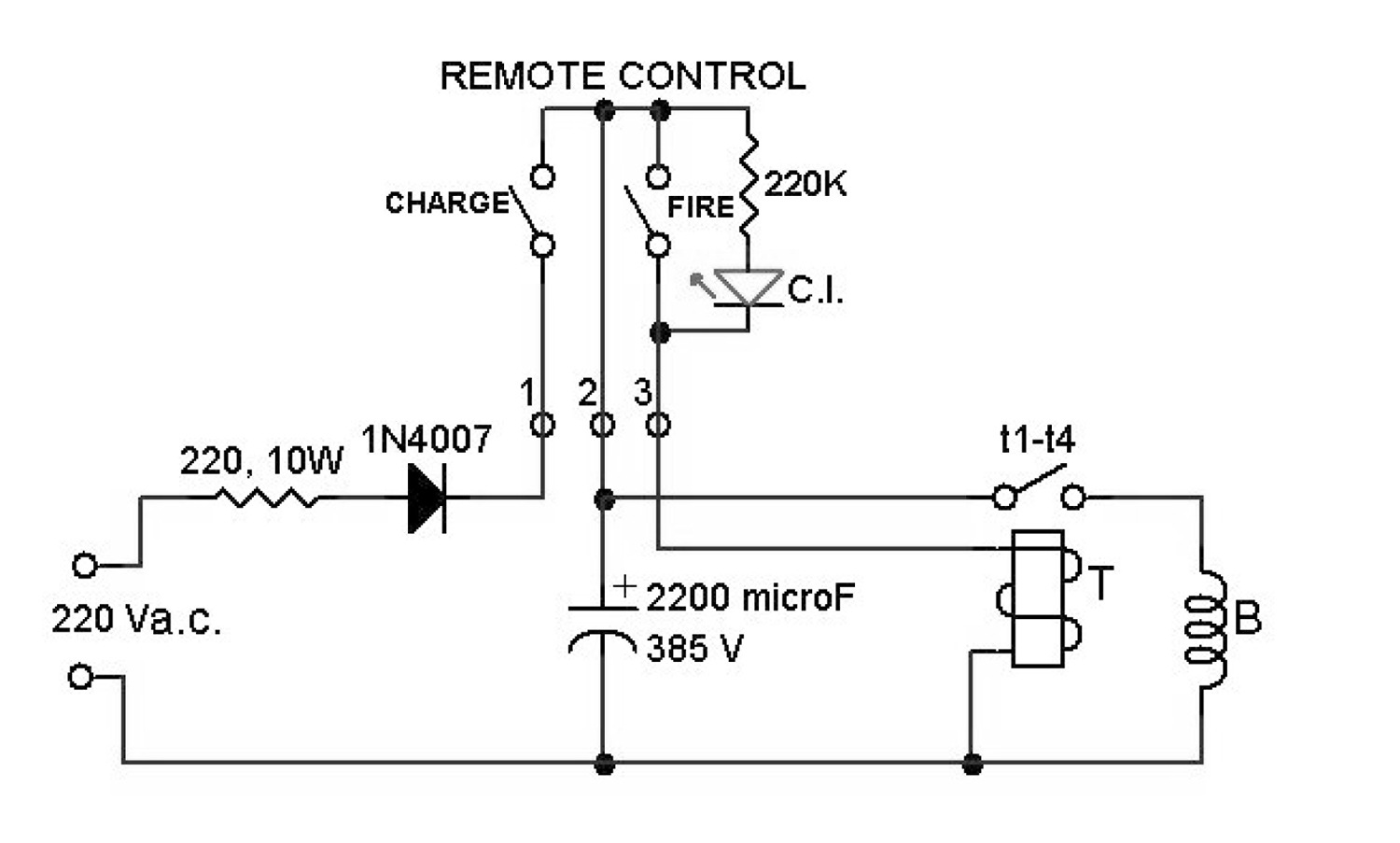

Una seconda serie di esperimenti è stata condotta con una bobina di poche spire (25 di diametro) di forma piatta senza ferro ed un anello di alluminio. L’esperimento originale , ideato dal Prof. Pegna [4], prevedeva l’alimentazione della bobina con una corrente impulsiva fornita dalla scarica di un condensatore (2200 μF, 385 V) precedentemente caricato alla tensione di rete: figura 7 e figura 8 dell’articolo [1] citato in bibliografia. Figura 7 – Il cannone elettromagnetico. Il disco è fotografato spostato per mettere in evidenza la bobina. Il condensatore è il grosso cilindro nero sulla destra, mentre il teleruttore e in primo piano.

Figura 7 – Il cannone elettromagnetico. Il disco è fotografato spostato per mettere in evidenza la bobina. Il condensatore è il grosso cilindro nero sulla destra, mentre il teleruttore e in primo piano. Figura 8 – Schema del Cannone Elettromagnetico. T è un teleruttore con i quattro contatti t1 – t4 in parallelo. C.I. è un diodo LED che indica il livello di carica del condensatore. REMOTE CONTROL è il telecomando, opportuno per motivi di sicurezza.

Figura 8 – Schema del Cannone Elettromagnetico. T è un teleruttore con i quattro contatti t1 – t4 in parallelo. C.I. è un diodo LED che indica il livello di carica del condensatore. REMOTE CONTROL è il telecomando, opportuno per motivi di sicurezza.

In un primo momento si è realizzata e provata la soluzione proposta dal Prof. Guido Pegna ottenendo ottimi risultati: “l’anello” veniva sparato verso l’alto e batteva contro il soffitto, a circa 4 m di altezza (aula laboratorio della scuola).

Per questo motivo il Prof. Pegna lo ha battezzato cannone elettromagnetico.

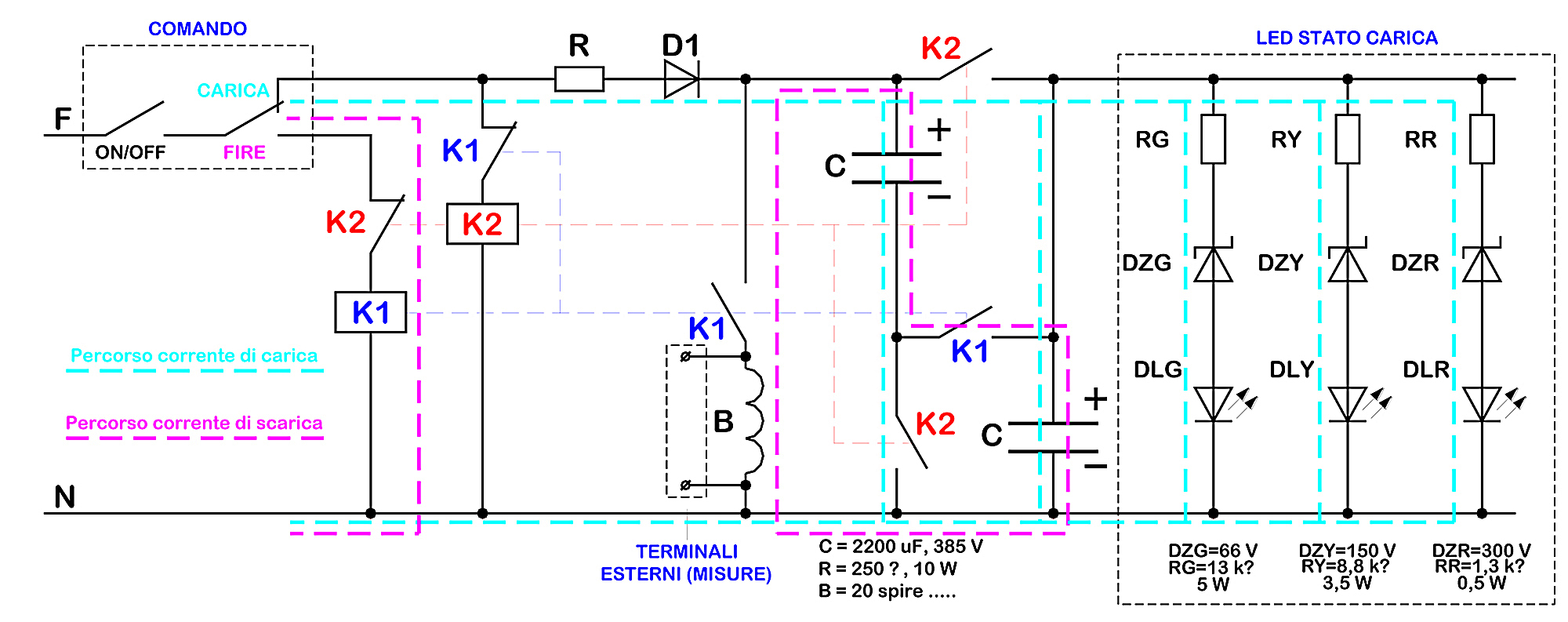

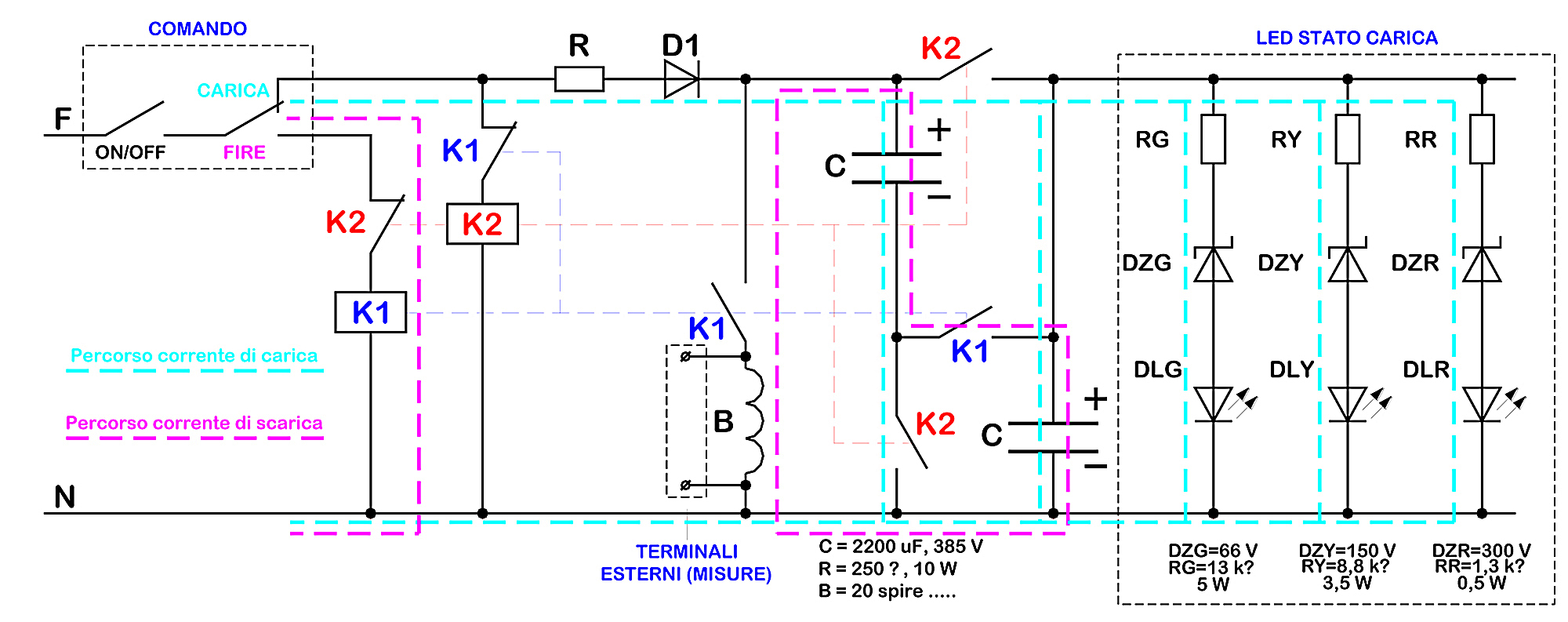

Successivamente si è pensato che fosse possibile migliorare le prestazioni del dispositivo collegando due condensatori in serie per aumentare la tensione di alimentazione della bobina e, quindi, la corrente circolante nella stessa.

Si è così realizzato un circuito in grado di caricare due condensatori connessi prima in parallelo e, successivamente con una connessione automatica in serie, provvedere all’alimentazione della bobina.

La figura 6 mostra lo schema circuitale con l’aggiunta di alcuni LED per segnalare il livello di carica dei condensatori.

Il circuito è stato realizzato e collaudato in un primo momento inserendo i condensatori in una scatola di legno sul cui coperchio posticcio era incollata la bobina di lancio. Il primo “tiro” ha prodotto la fusione e la saldatura reciproca dei contatti del teleruttore e lo sfondamento del coperchio di legno lasciando intuire le potenzialità della soluzione.

Ricostruita la scatola contenitore in modo più robusto e sostituito il contattore con uno di maggior corrente nominale si sono ottenuti risultati sorprendenti: l’altezza dello “sparo” (anche nel significato acustico della parola), misurata all’esterno di un edificio con metro laser puntato verso il cornicione del tetto, ha superato i 15 m !

Ovviamente si potrebbe procedere caricando più condensatori e/o realizzando connessioni serie-parallelo per aumentare anche la carica posta in gioco. Figura 6 – Schema circuitale della variante del “cannone elettromagnetico”.

Figura 6 – Schema circuitale della variante del “cannone elettromagnetico”.

Per ingrandire le immagini cliccare su di esse col tasto destro del mouse e scegliere tra le opzioni.

Bibliografia.

[1] Guido Pegna – L’anello saltatore e nuove storie – La Fisica Nella Scuola- Anno XLVI -n.1 – gennaio/marzo 2013.

J. Taweepong, K. Thamahpat, S. Limsuwan – Jumping ring experiment: effect of temperature, non-magnetic material and applied current on the jump height – I-SEEC2011 Physics Procedia · December 2012.

Paul J. H. Tjossem, Victor Cornejo – Measurements and mechanisms of Thomson’s jumping ring – American Association of Physics Teachers – Am. J. Phys. 68 ~3!, March 2000.

Paul J. H. Tjossem and Elizabeth C. Brost – Optimizing Thomson’s jumping ring – American Association of Physics Teachers – Am. J. Phys. 79 14″, April 2011.

Celso L. Ladera, Guillermo Donoso – Unveiling the physics of the Thomson jumping ring – Departamento de Física, Universidad Simón Bolívar – Caracas 1086, Venezuela – PACS Nos. 41.20.Gz, 85.70.Rp, 41.20.-q, 01.50.Pa, 01.50.My.

Battistini – Elettrotecnica generale – Vol. I e II – Colombo Cursi – Pisa.

A.E. Fitzgerald – C. Kingsley – Jr. A. Kusko – Macchine elettriche – Franco Angeli.

Ringrazio Fabio Panfili per la preziosa e indispensabile collaborazione e per avermi segnalato nel 2013 l’articolo di Guido Pegna: articolo che mi ha incuriosito a tal punto da costruire sia il “cannone elettromagnetico” con le varianti descritte, sia il tradizionale apparato di Thomson qui esposti.

Ringrazio inoltre Rocco Congiusti per la competente e assidua assistenza durante le misure e le prove sperimentali.

I due apparecchi della collezione del Montani.

Il sig. Vincenzo Panetta, la prof.ssa Astrik Gorghinian e il sig. Leopoldo Della Corte del Liceo P. Albertelli hanno eseguito una prova di funzionamento risultata positiva e hanno realizzato un video della prova.

Il sig. Vincenzo Panetta, la prof.ssa Astrik Gorghinian e il sig. Leopoldo Della Corte del Liceo P. Albertelli hanno eseguito una prova di funzionamento risultata positiva e hanno realizzato un video della prova.