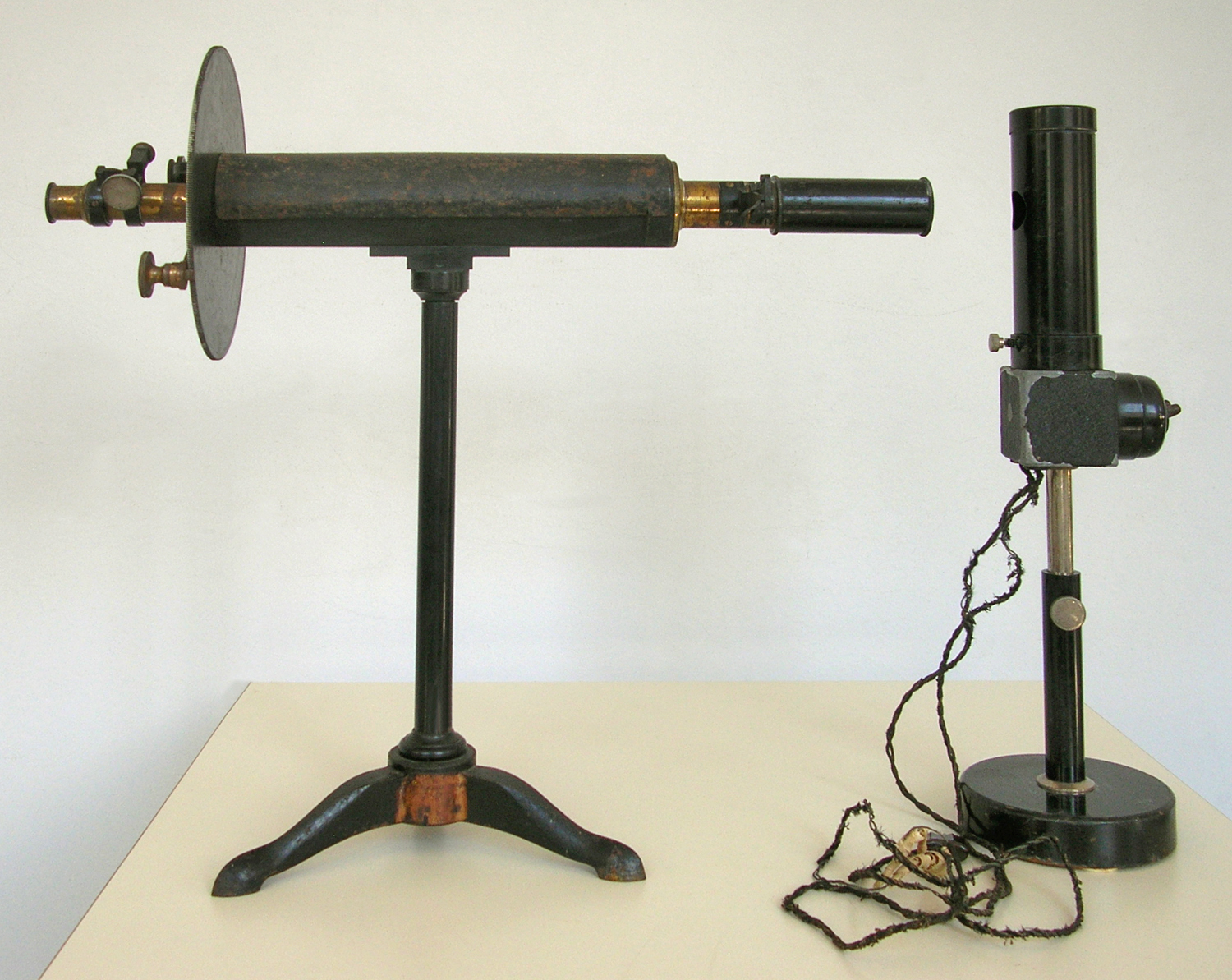

Polarimetro di Laurent. Prima parte.

Nell`inventario per categoria del 1923 al n° 98/1322 si cita un polarimetro di Laurent, senza ulteriori indicazioni.

Nell’inventario del 1927 in data 16 gennaio, al n° 1169-2983 si legge: “Zambelli Torino Imp.- Polarimetro sacchimetro Laurent. Tubo di osservazione. Lampada a gas a 1 fiamma. ₤ 3.061,60”.

Nell’inventario del 1937 si legge al n° 795: “Polarimetro Laurent con portalampada e con tre tubi polarizzatori; ₤ 400”.

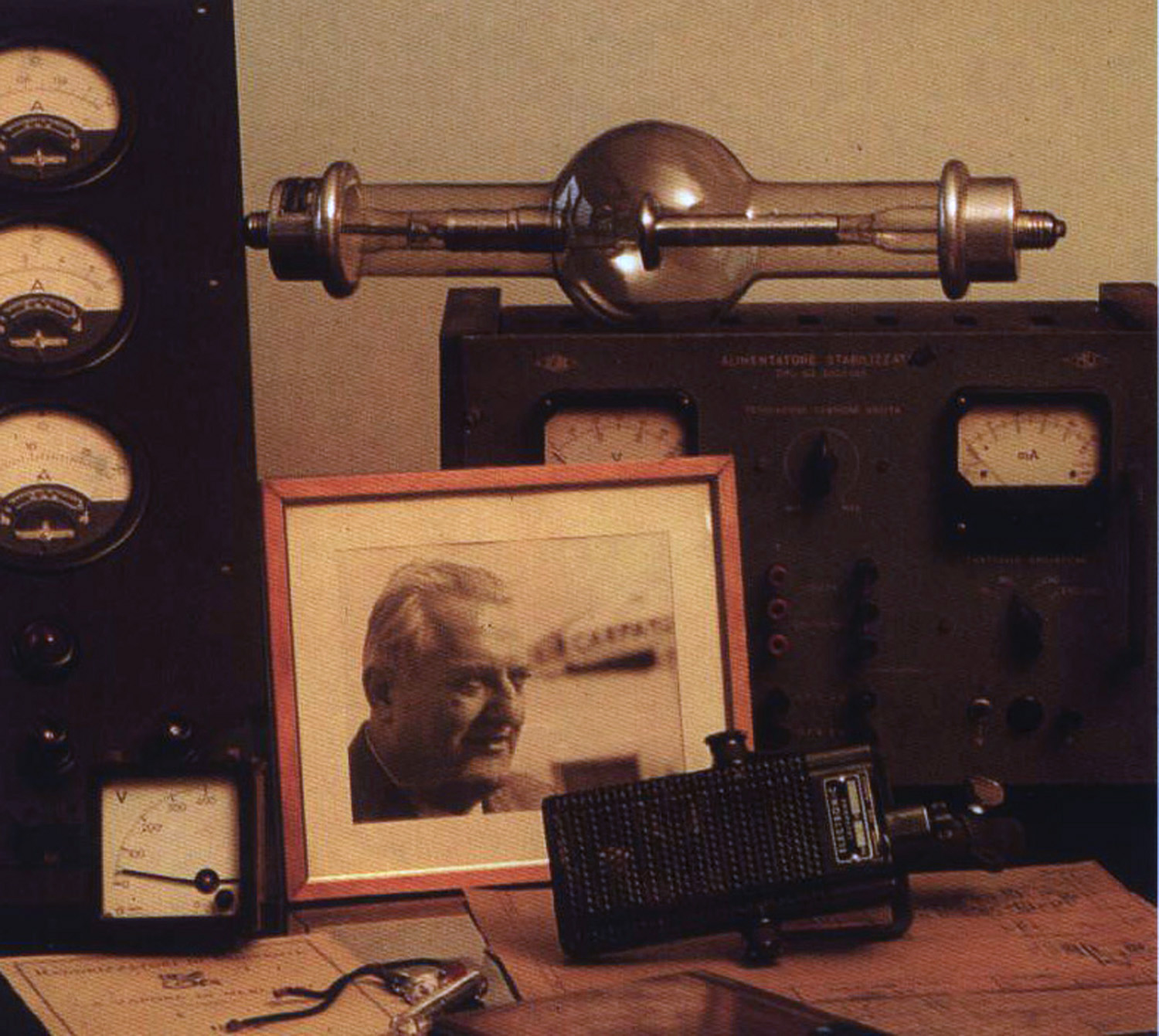

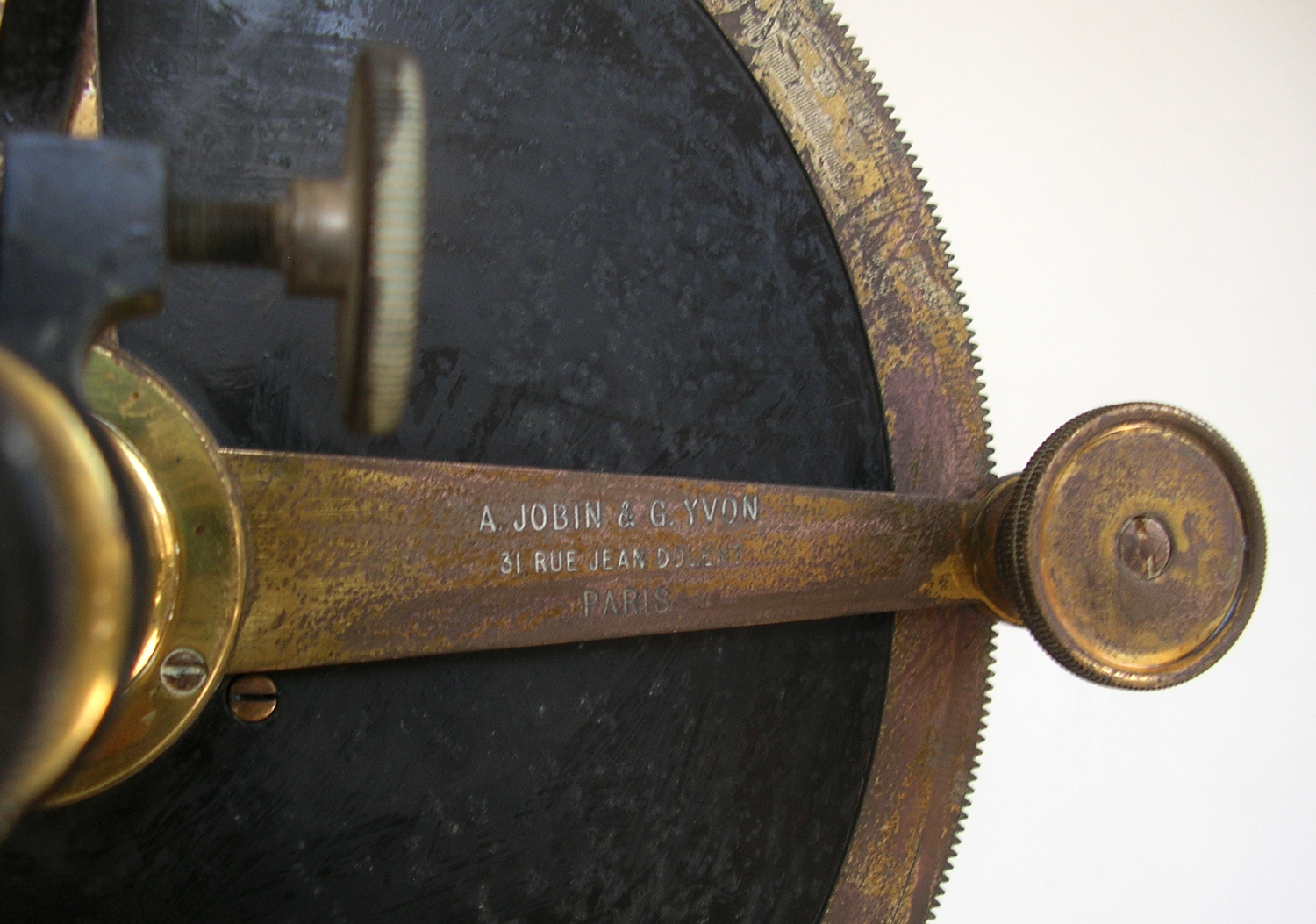

Il prezzo fa pensare ad una stima di un oggetto acquistato molti anni prima! Inoltre in data 29/11/1938, al n° 936 si trova: “lampada elettrica al sodio per Polarimetro di Laurent, ₤ 950; destinazione Laboratorio di Chimica”. Sul braccio di ottone che fa ruotare il disco si legge: “A. Jobin & G. Yvon – 312 Rue Jean Dolent Paris”.

Sul braccio di ottone che fa ruotare il disco si legge: “A. Jobin & G. Yvon – 312 Rue Jean Dolent Paris”.

Questi nel 1923 acquisirono la Soleil (fondata nel 1819). Il numero di matricola è 5480.

Il numero di matricola è 5480.

Il disco, di ottone brunito, al centro in basso reca la scritta: Polarimetre Laurent.

Sulla base si nota l’etichetta con la scritta Laboratorio di Chimica.

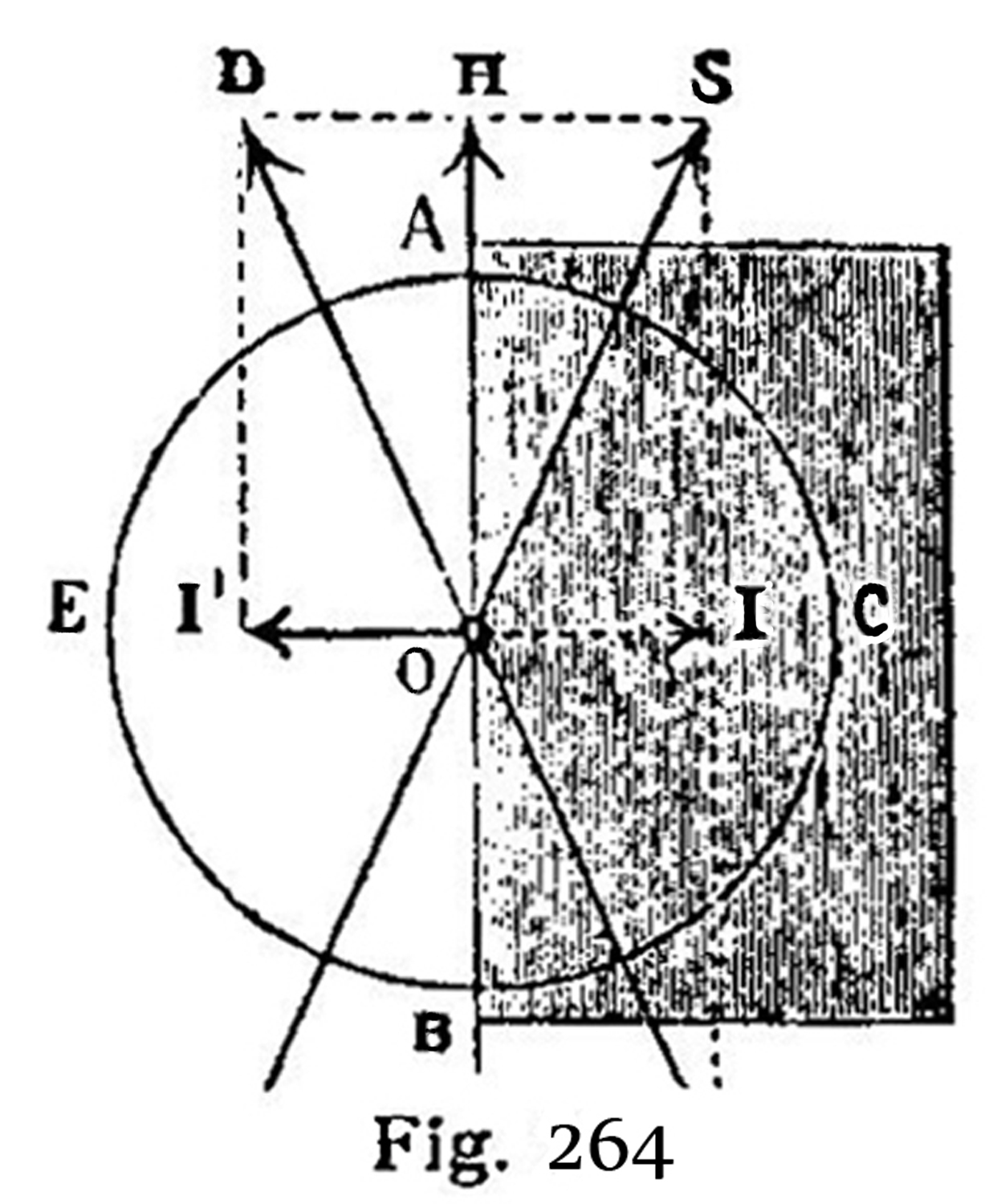

In generale il polarimetro, detto anche saccarimetro a penombra, ideato nel 1874 da L. L. Laurent (1840-1909), serve per misurare il potere rotatorio di soluzioni acquose di sostanze otticamente attive che è legato alla particolare simmetria delle molecole che compongono la sostanza.

È infatti progettato per misurare l’angolo di cui è ruotato il piano di polarizzazione della luce che attraversa la soluzione. Esso viene usato prevalentemente per determinare la concentrazione delle soluzioni zuccherine con un metodo ottico quando sia noto il loro potere rotatorio.

In questo caso si usa la formula di Biot: δ = k l c.

Dove “δ” è l’angolo di cui è ruotato il piano di polarizzazione; “k” è il potere rotatorio specifico, che risulta grosso modo inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza d`onda usata; “l” è la lunghezza interna della provetta contenente la soluzione e “c” è la concentrazione percentuale.

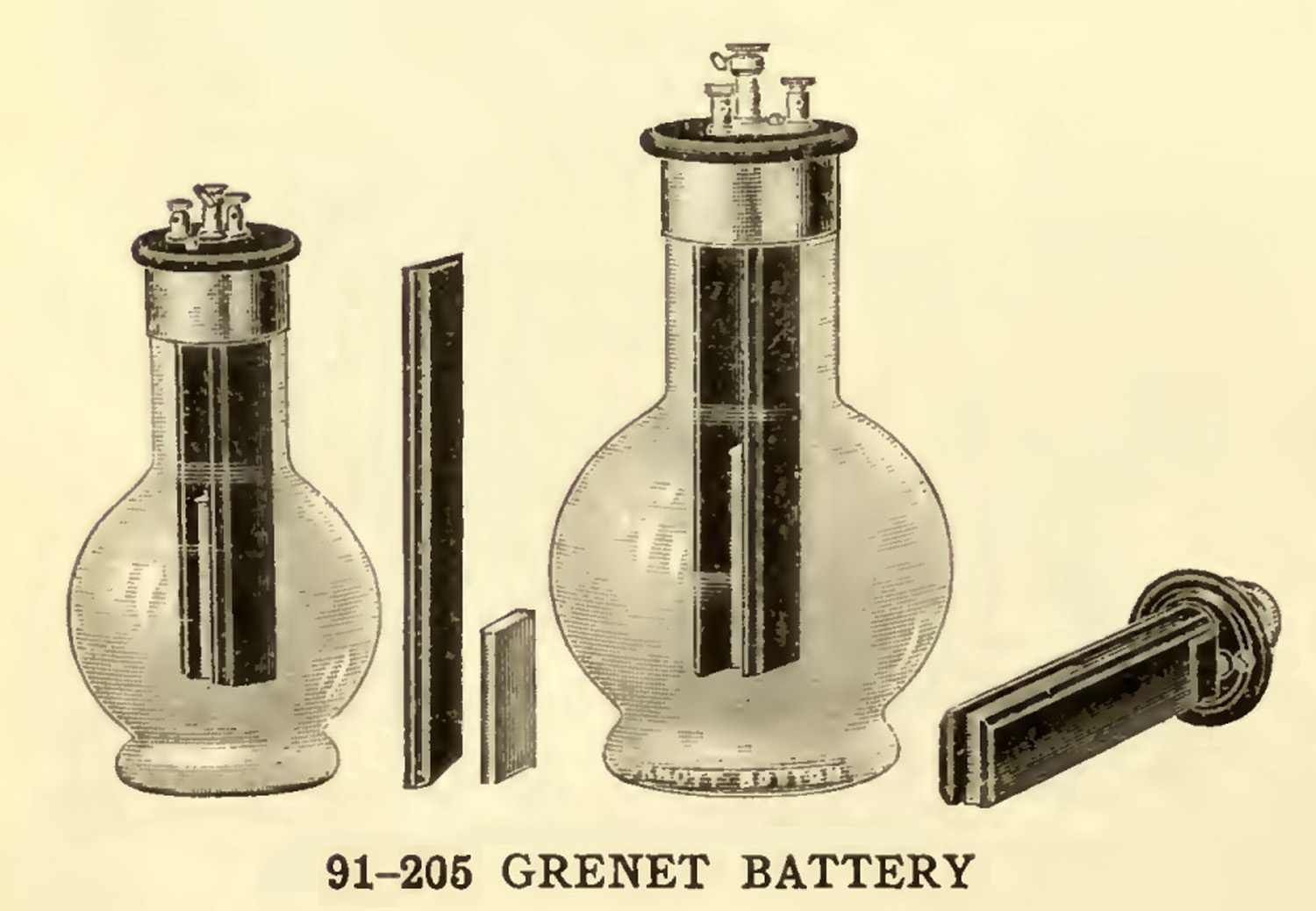

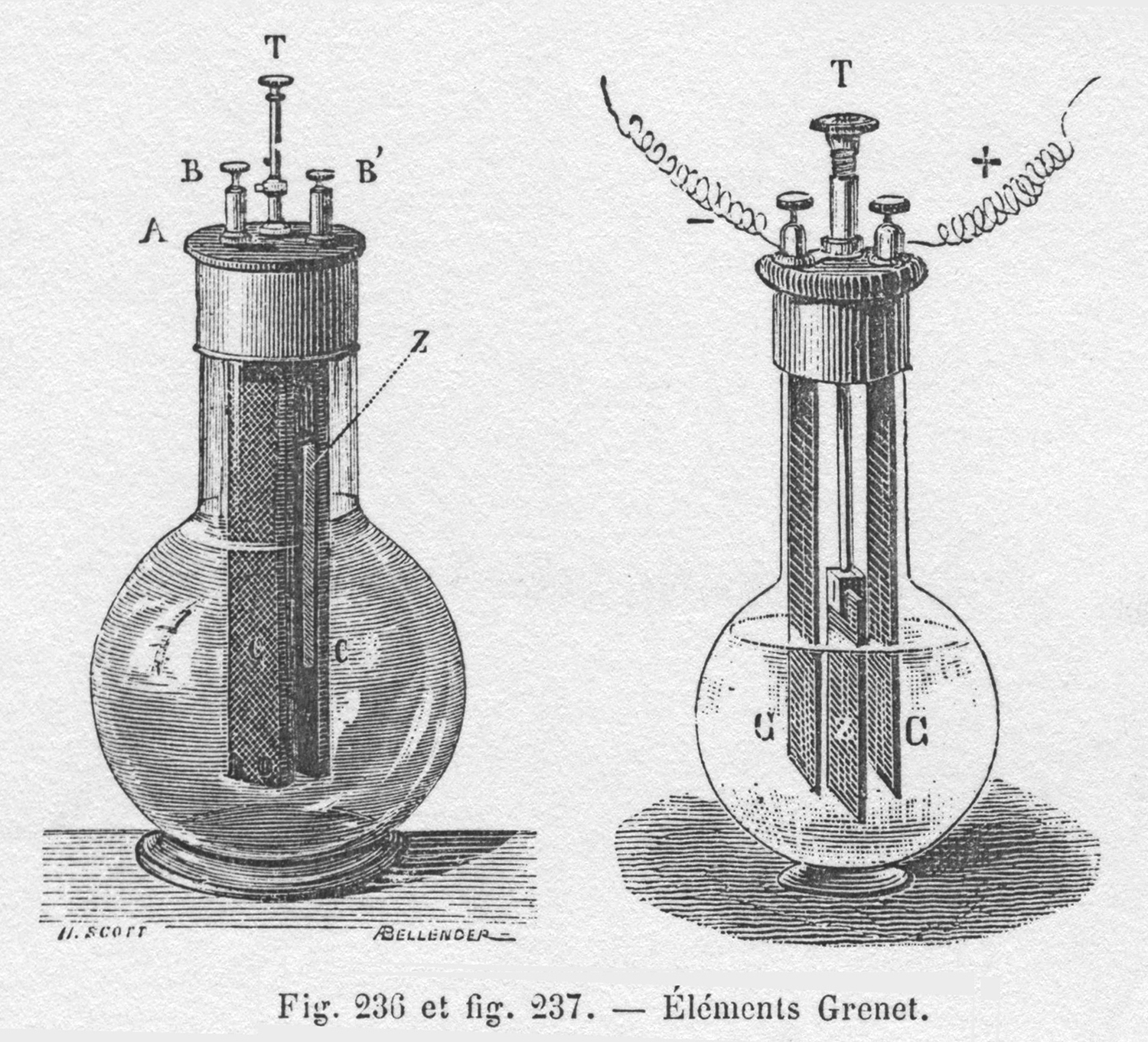

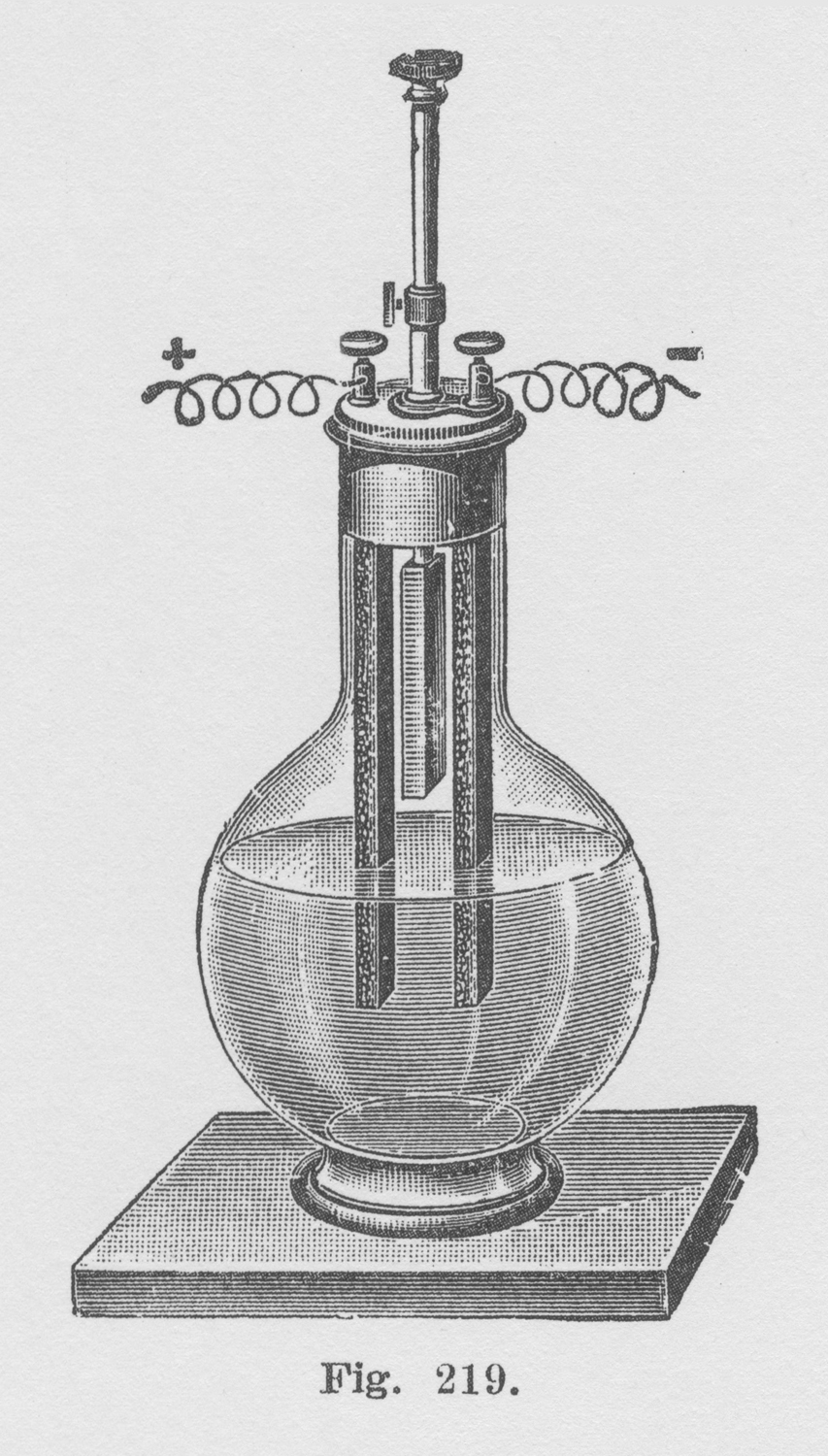

Il fatto che il “k” dipende dalla lunghezza d’onda non permette di compiere le misure con luce bianca poiché si avrebbe dispersione; occorre dunque una sorgente di luce monocromatica e normalmente si ricorre alla lampada al sodio dalla caratteristica luce gialla dovuta la doppietto D situato a circa 5,89 nm (5,885930 nm e 5,895930 nm). Ancor più anticamente si usava un becco a gas racchiuso in un camino con finestrella; un sale sodico posto su una reticella di platino conferiva alla fiamma il colore tipico.

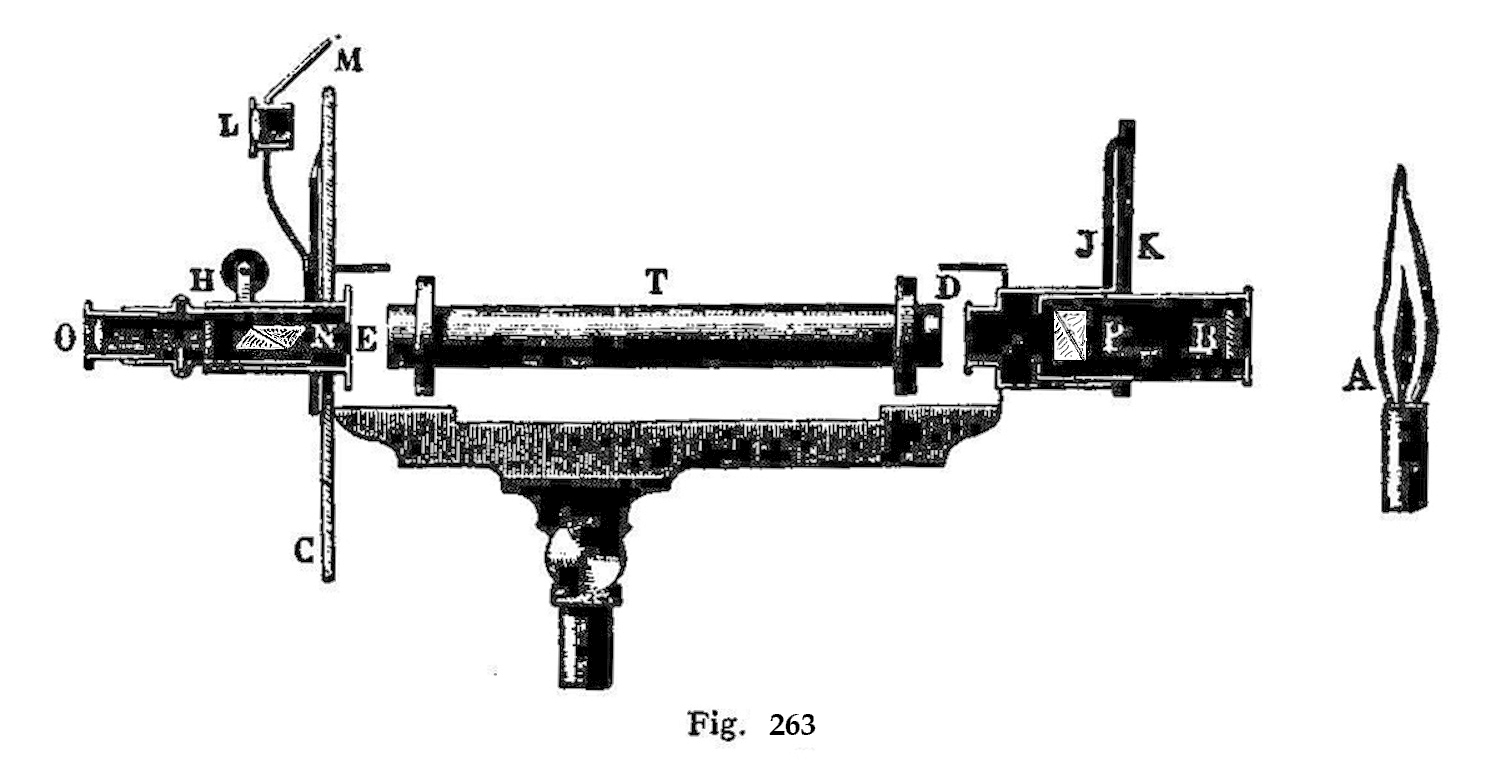

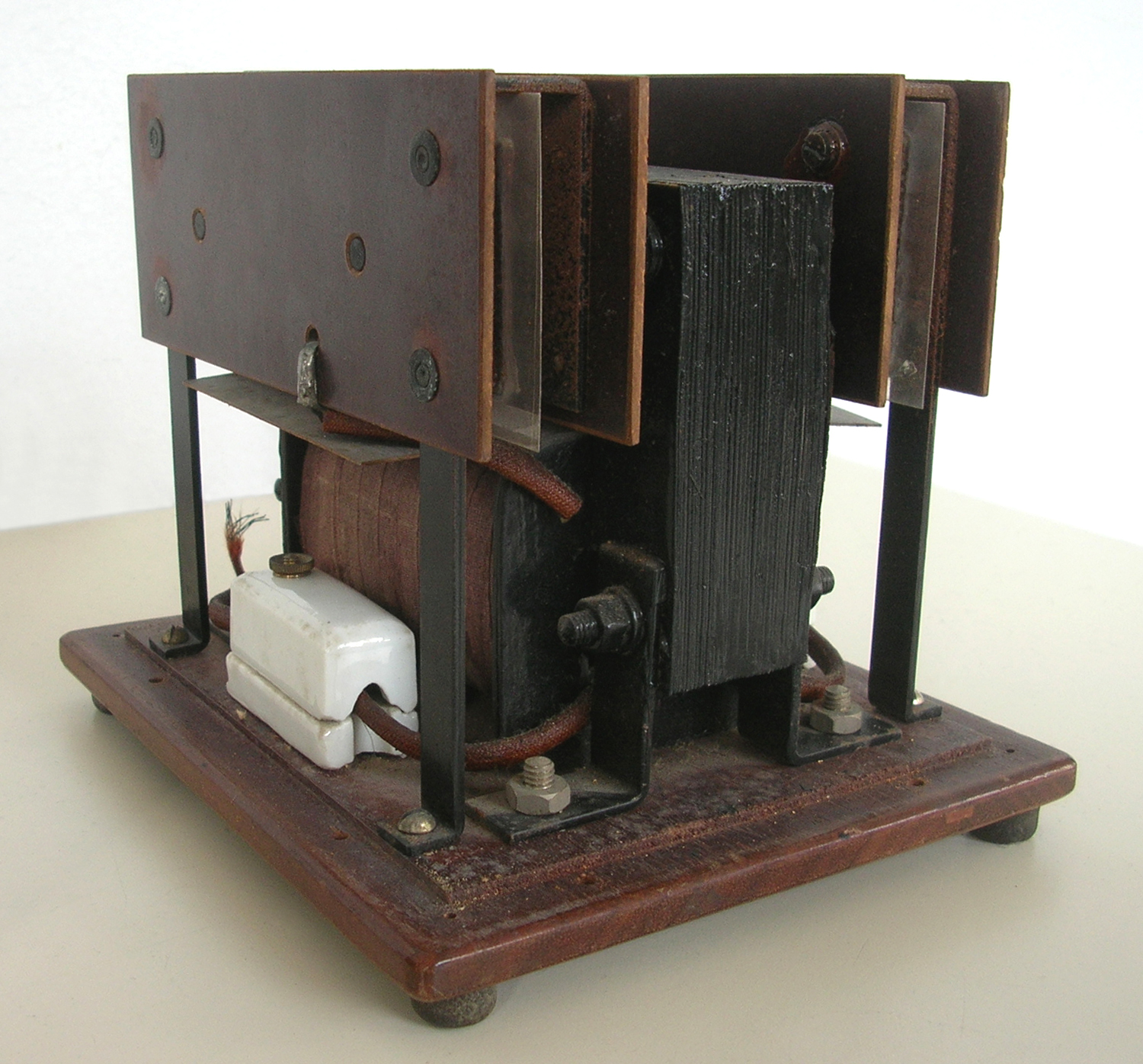

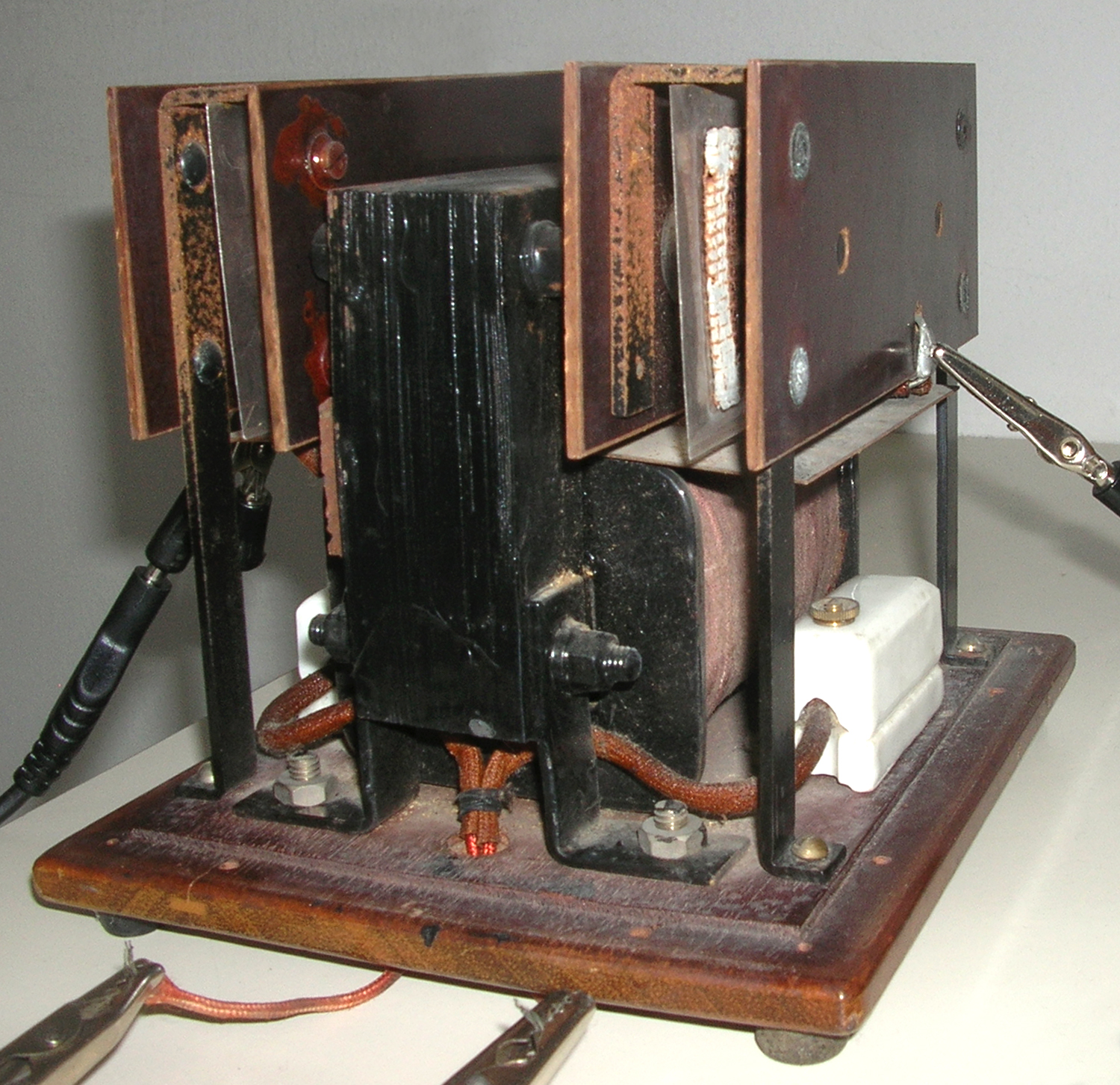

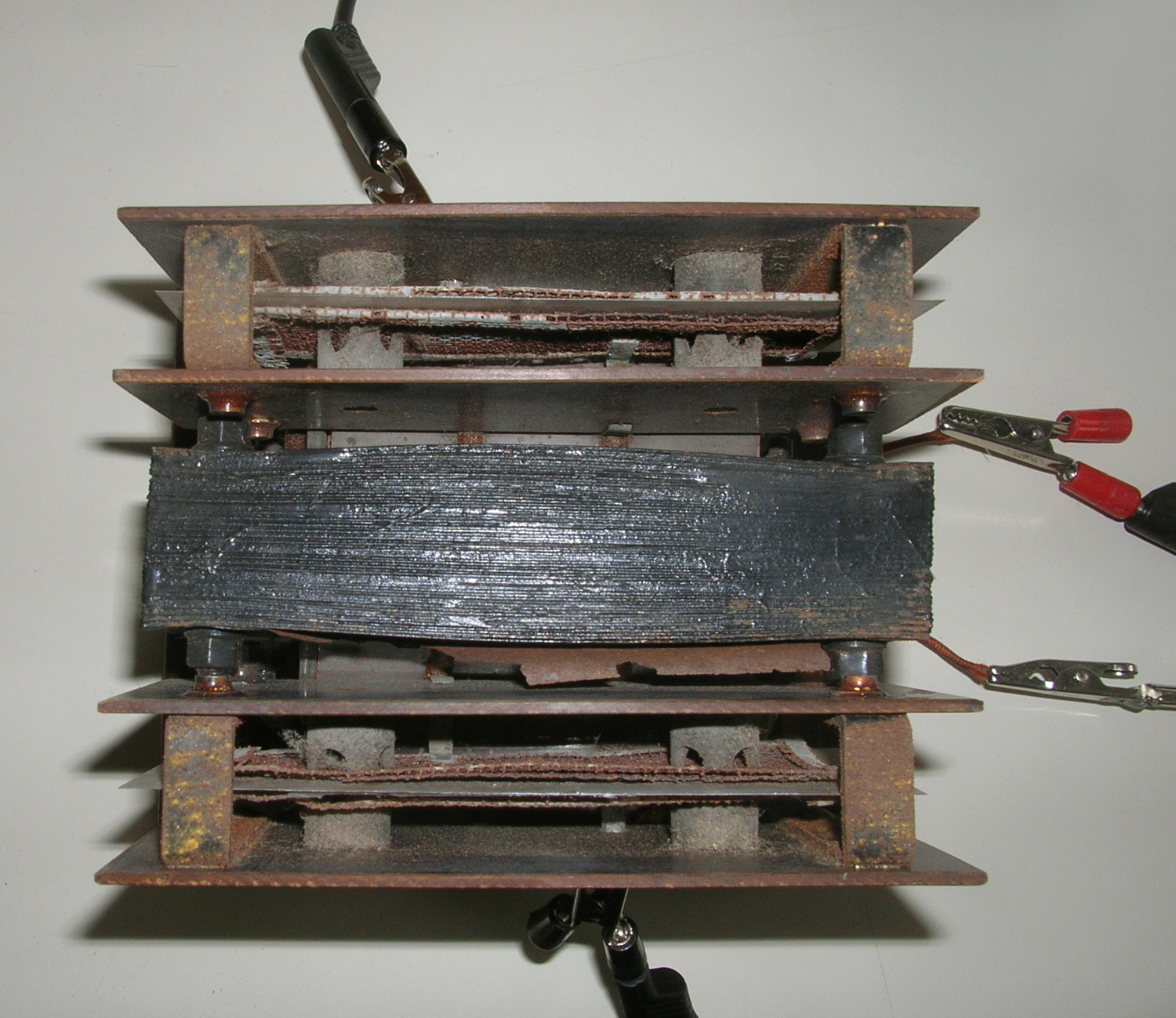

Lo strumento è montato su una colonna di ottone brunito inserita su un treppiede di acciaio.

Il tubo anch’esso brunito reca nella parte superiore un lungo sportello semicilindrico asportabile per l`inserimento della provetta. Alle due estremità del tubo ci sono le parti ottiche e di misurazione. L’obiettivo si può svitare dal tubo; esso porta un sistema di lenti e verso l’interno si vede un diaframma circolare.

In luce diurna si osserva una colorazione gialla e, secondo la letteratura, ciò è dovuto ad un filtro che attenua i colori indesiderati. Chi scrive non ha indagato in proposito.

Segue un tubicino col nicol che funge da polarizzatore.

Il nicol può essere ruotato di pochi gradi per mezzo di una alidada; a questo segue, nascosto alla nostra ispezione, un diaframma con una lamina di ritardo a mezz’onda che copre metà del raggio luminoso. Dunque un parte del raggio passa conservando la sua polarizzazione, mentre l’altra subisce una rotazione di 180°.

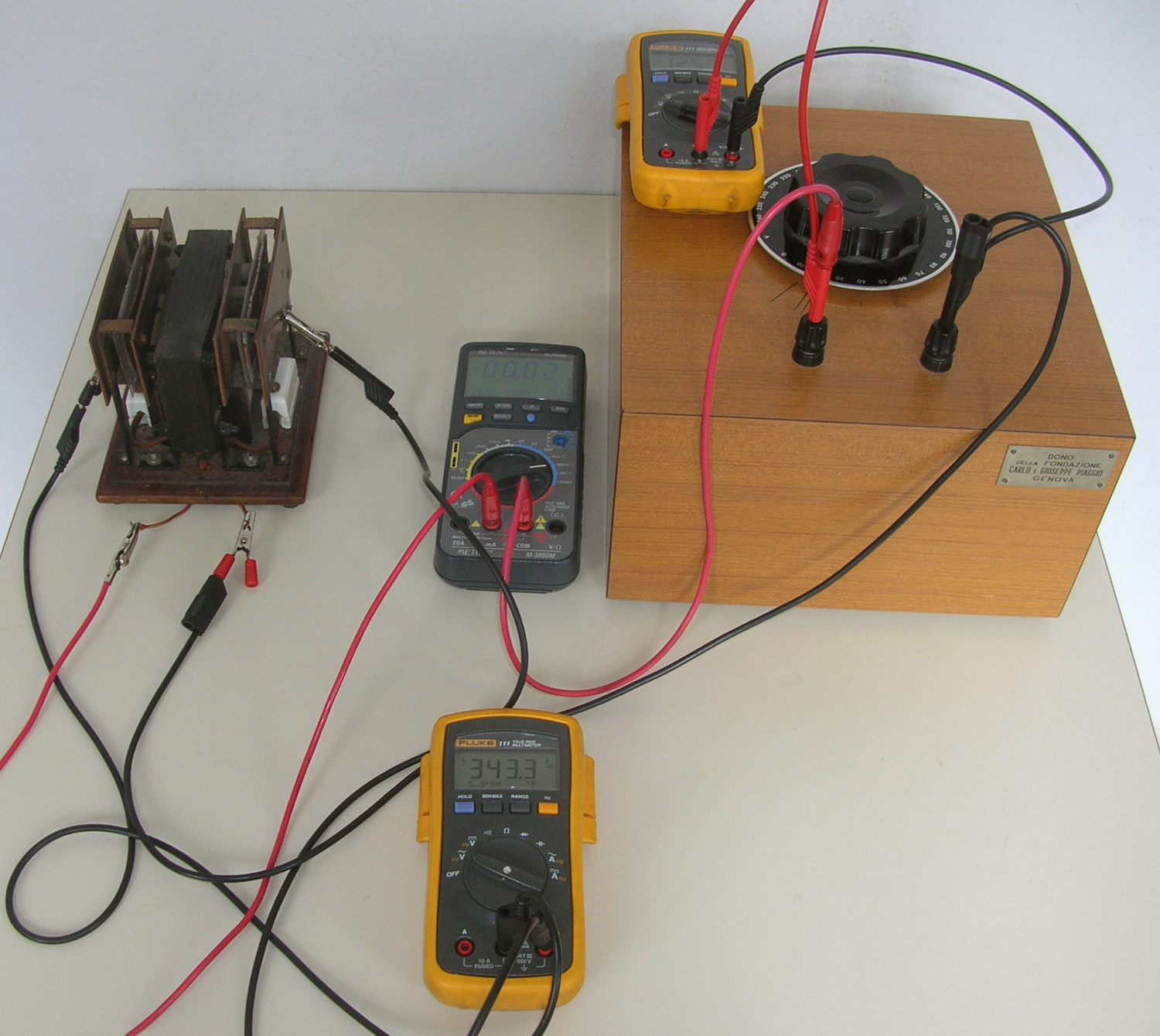

All’altra estremità del tubo ci sono il nicol analizzatore e il sistema di lenti che costituisce l’obiettivo inserito nel grande disco-goniometro di ottone. L’orlo del disco è dentato e può essere ruotato mediante il pignone anch’esso munito di denti. Sul disco vi sono due scale concentriche ormai consunte dal tempo. Quella esterna ha lo zero centrale e termina sia a sinistra che a destra con 100; la scala interna invece è asimmetrica: a sinistra termina con 200, passa per lo zero e a destra termina con 400. La lettura può essere fatta con il doppio nonio col quale a destra si legge la scala esterna, mentre a sinistra si legge la scala interna. Per agevolare tale lettura c`è una lente apposita. per le relative immagini si veda la terza parte. Non si ha notizia delle provette a corredo. Per il procedimento di misura si leggano la seconda e terza parte. Le due scale indicano che questo strumento dovrebbe essere classificato come saccarimetro, poiché il polarimetro classico ha la scala tarata in gradi sessagesimali. Nell’ultima foto si leggono le istruzioni che appaiono sull’edicola.

Il Dott. Paolo Brenni (Fondazione Scienza e Tecnica Firenze) ha pubblicato su youtube una serie di video nei quali magistralmente mostra gli esperimenti descritti in queste schede, insieme ad altri esperimenti di fisica molto interessanti.

Un altro video significativo è stato pubblicato dal Sistema Museale di Ateneo Università di Torino.

Bibliografia.

P. Brenni, Gli strumenti di fisica dell`Istituto Tecnico Toscano, Giunti, Prato 1995.

O. Murani, Trattato elementare di fisica, U. Hoepli, Milano 1931.

Una versione leggermente diversa era già apparsa nell’edizione del 1906.

Per consultare le altre due schede scrivere: “Laurent” su Cerca.

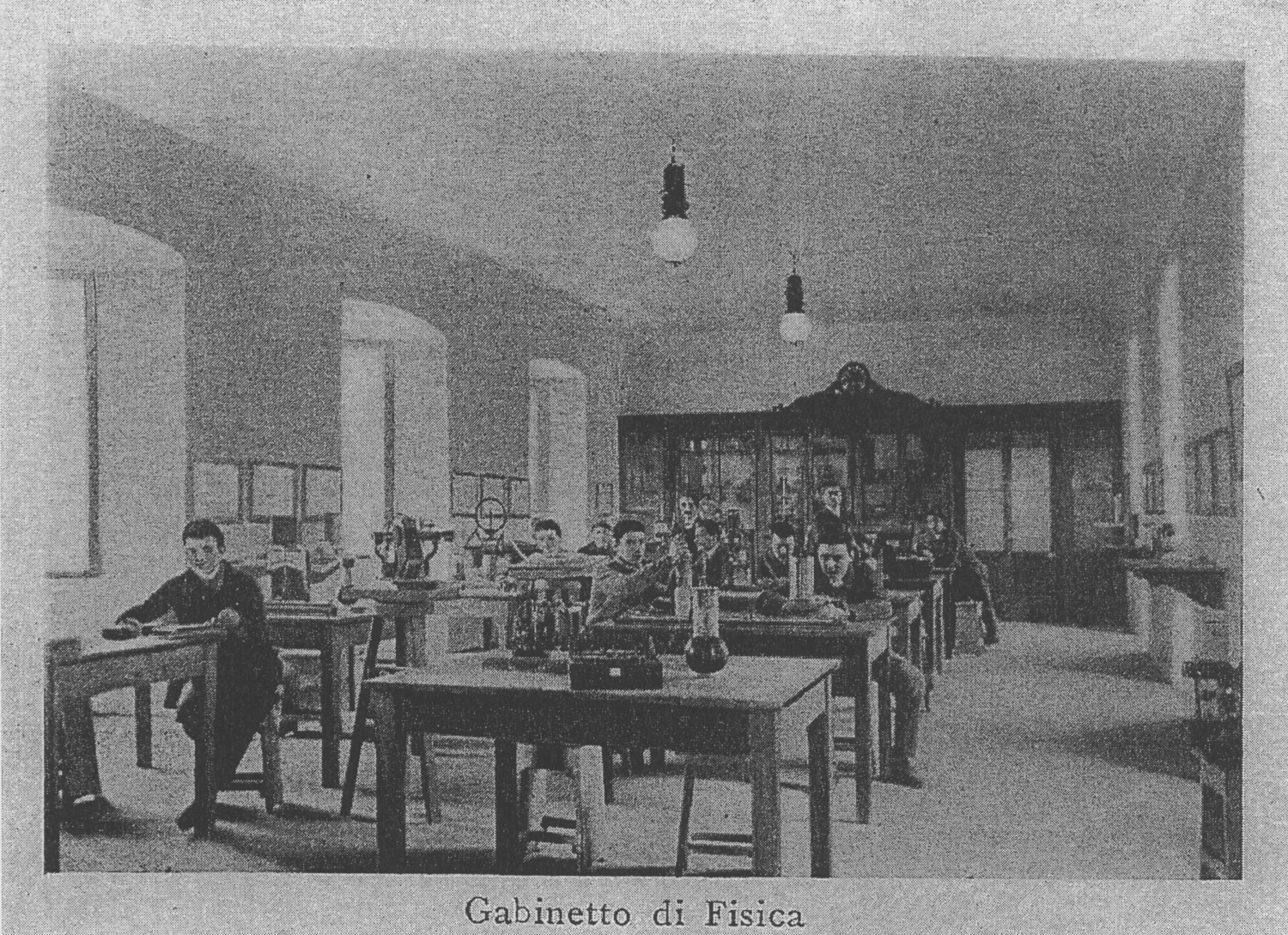

Il polarimetro è esposto al Museo MITI, su proposta di Teresa Cecchi e di Fabio Panfili.

La prima foto è di Daniele Maiani. Foto di Claudio Profumieri e di Contemporanea Progetti. Elaborazioni, ricerche e testo di Fabio Panfili.

Per ingrandire le immagini cliccare su di esse col tasto destro del mouse e scegliere tra le opzioni.